et sont encorela puissance initiale et déterminante

de mon être. (George Moore : Confessions)

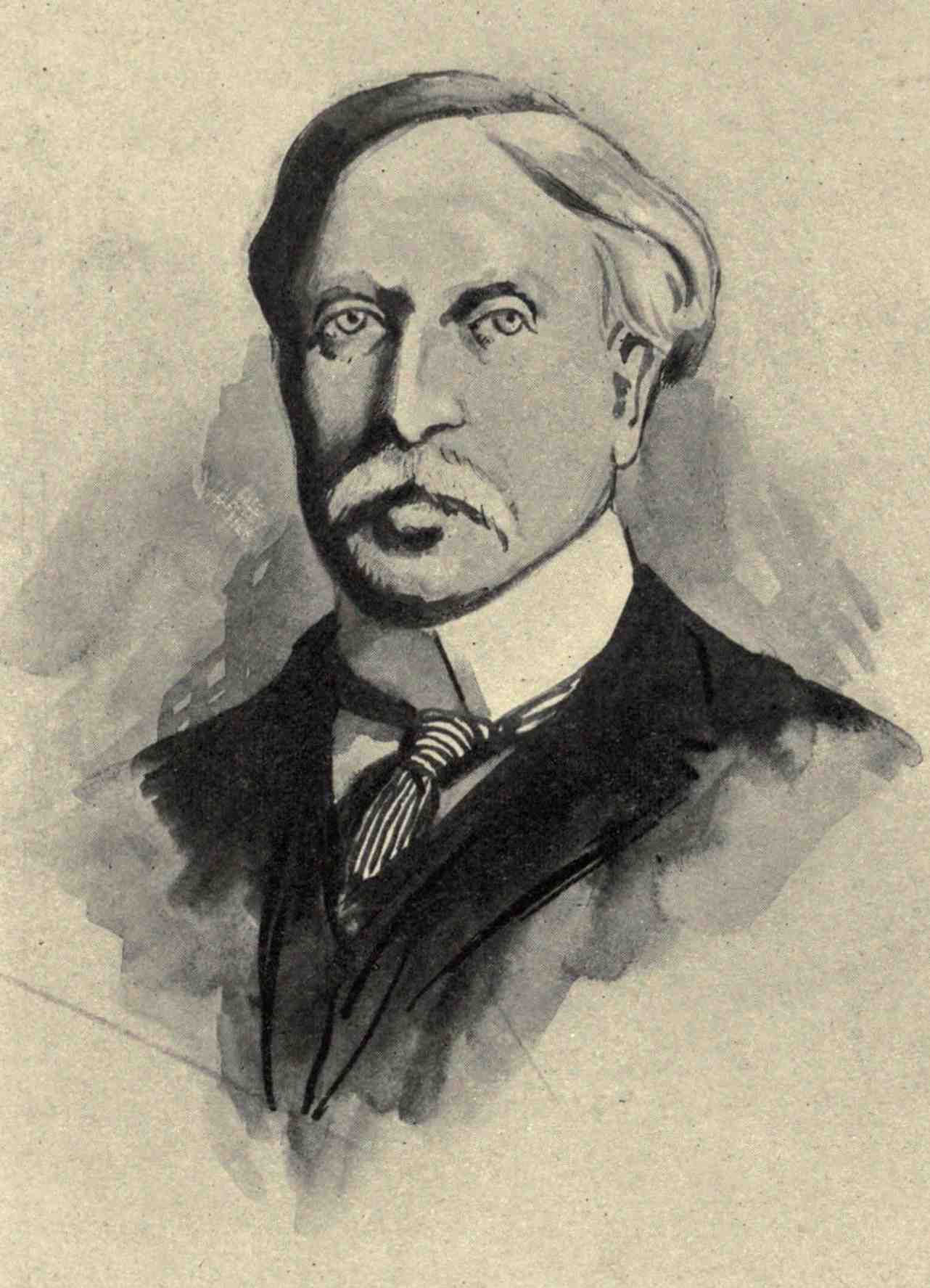

Parmi les hôtes défunts du Val Changis dont me hantent les spectres familiers, la figure de George Moore est l'une des plus instantes à mon souvenir. Elle s'y dessine, pendant plus de quarante ans, comme les états successifs d'une eau-forte, où le burin du temps a inscrit ses tailles sans en altérer les traits essentiels. Je le rencontrai, pour la première fois, en 1888, après la publication de ses Confessions dans la Revue Indépendante. Je le revis depuis, à intervalles plus ou moins longs, jusqu'au début du siècle, et ensuite, presque régulièrement, chaque été, hors les années de guerre, soit au Val Changis, soi à Londres, en son home d'Ebury Street.Ce fut la dernière fois, en 1931, année qui précède sa mort. Bien que retenu chez lui par une incurable prostatite, son visage gardait, à peine changé, son aspect de la quarantaine. L'or clair des cheveux s'était argenté, mais aucune ride n'avait flétri son masque d'Anglais rosé et la vigueur de son esprit éclatait avec la même flamme dans sa conversation.

C'est donc sous les dehors d'une constante maturité que s'offre à moi l'image de George Moore. Non telle qu'en ce croquis dessiné par Manet, de l'élève peintre à l'Académie Julien, portant sous un feutre d'artiste, cheveux et barbe à l'avenant, non plus qu'en ce brumeux portrait, œuvre d'un peintre anglais, à la Tate Gallery, mais une haute figure légèrement busquée, des yeux d'azur clair et une blonde moustache retombant sur le bulbe arrondi de la lèvre inférieure.

Grand, très soigné de mise, un peu distant à l'abord, aisément impertinent à l'égard de qui ne lui plaisait pas, tout son extérieur décelait un gentleman de race.

Ce fils de la verte Erin était né en Ulster, mais devenu bientôt plus anglais qu'irlandais, il avait peu subi l'influence de son terroir natal. Son père, riche amateur de chevaux, avait une écurie de courses, et le jeune Moore semble n'avoir eu, jusqu'à l'adolescence, d'autre ambition que de gagner le grand prix du Derby ou de Liverpool. Les beaux miroirs de ses lacs et leurs cadres de montagnes ne l'impressionnaient guère, bien qu'il en ait vanté plus tard le charme nostalgique. L'austérité d'un collège catholique, une paresse d'esprit, fruit de son humeur sportive, l'éloignaient de toute adaptation aux sévères études. La littérature et les classiques anglais lui restaient ignorés; il dit n'avoir connu Shakespeare qu'à l'âge de trente ans.

Seul, vers la douzième année, un effluve d'Ariel glissa sur cette aridité. Un nom et quelques mots surpris dans la conversation de ses parents éveillèrent sa curiosité: il courut à la bibliothèque de son père et y découvrit un petit volume de Shelley qu'il lut avidement. Shelley, «ce nom de cristal et cette poésie cristalline», lui furent à l'âme d'une vague résonance, sans toutefois l'orienter vers une vocation littéraire.

L'élection de son père au Parlement lui fut une occasion de délaisser ses lacs et ses équestres randonnées pour le séjour de Londres. Expulsé, à seize ans, de son collège «pour sa paresse et sa nullité», sans autre passion jusqu'alors que l'écurie, il ne se sentait attiré par aucune carrière.

Un instant parut-il céder au vœu de son père pour entrer dans l'armée, mais la discipline militaire et la possibilité d'une mort anonyme sur un champ de bataille convenaient peu aux «ambitions d'un jeune homme conscient, comme lui, de sa valeur et de sa personnalité». La connaissance qu'il fit à Londres d'un peintre qui dessinait de belles femmes, dans des poses lascives, lui ouvrit tout à coup d'autres horizons. Il lui échappa un jour de dire : «Comme ce serait beau d'être peintre !»

«Mais alors, répliqua le maître, il vous faut aller à Paris, La France est la seule école des arts.» La France! ce mot déchaîna chez lui un soudain enthousiasme. «Tous mes sens, dit-il, bondirent hors du sommeil comme un équipage quand la vigie crie: Terre en avant ! Sur-le-champ je compris que j'irais, que je devais aller en France, que je voulais y vivre et devenir français!» La mort de son père survenant lui permit de satisfaire cette aspiration. Il se trouva héritier d'une centaine de mille francs de revenu annuel. Quelles possibilités de vie brillante et libre s'ouvraient à lui !

Il prétend y avoir préludé par de folles dissipations qui auraient alarmé sa mère. Mais tel que nous l'avons connu, très soucieux de l'équilibre d'un pécule qui lui perrnit de jouir, toute sa vie, de l'aisance la plus large, nous ne oroyons pas que ses entraînements passagers aient pu entamer sérieusement ce capital.

Au surplus, ni joueur ni enclin aux aventures, il ne trouvait dans le commerce des femmes que la satisfaction d'une sensualité plus cérébrale que passionnelle, une sorte de dilettantisme galant qui l'illusion passée, le faisait écarter ses partenaires, comme le citron pressé dont parle Balzac. Aussi son éloignement de toute liaison durable resta-t-elle comme son persistant célibat, la loi d'une existence gouvernée par une exclusive possession de soi.

Le voici donc à Paris, descendant, à six heures du matin, «dans la vaste gare du Nord, grise et mélancolique, escorté d'un valet anglais avec plusieurs malles et caisses, pleines de vêtements, de livres et de tableaux».

La ville a l'aspect maussade de son négligé matinal, une absence de couleur qui l'oppresse d'un froid glacial : il se demande où sont les Boulevards et les Champs-Élysées... A peine sait-il quelques mots de français et il lui faut attendre trois semaines avant de pouvoir «s'exprimer sommairement dans notre langue».

Son désir est d'entrer aux Beaux-Arts, dans l'atelier de Cabanel ou de Jules Lefebvre, ces deux maîtres de l'enseignement officiel d'alors. Mais la vie bruyante des Beaux-Arts, la truculence des jeunes rapins l'en éloignent. Il demande à JuIes Lefebvre de le prendre comme élève particulier, et celui-ci lui recommande l'atelier Julien où il donne des leçons chaque mardi matin. Là, il rencontre le directeur, «type du méridional, estomac large, yeux noirs, rusé et prudent, séduisant par ses manières, esprit sensuel».

Par ses largesses, ses invitations à dîner ou au théâtre, il se fait un ami de Julien, qui le séduit par sa faconde, l'éduque de sa teinture générale des lettres, de la vie et des mœurs parisiennes. Il complète cette initiation dans ses causeries avec ses camarades d'atelier qui comptent plusieurs jeunes filles anglaises. Il se ravit à leur charme, à la coquetterie de leur mise, mais il n'en devient pas amoureux, rétif toujours à la domination féminine, à quoi il est bien résolu de se soustraire.

La rencontre d'un certain Marshall, jeune peintre qui parle l'anglais, lui fournit un guide précieux dans le Paris nocturne et ses frivoles paradis d'alors: Mabille, Valentino, Bullier, le Château Rouge, l'Elysée-Montmartre. Il s'adapte à la joyeuse bohème et à l'argot blagueur des cabarets montmartrois. Mais l'emprise que le brio de Marshall a conquise sur lui est de durée courte. Aucun ascendant d'ami, aucun système d'art ou préjugé littéraire, aucun postulat philosophique n'ont de prise sur cet esprit vierge de toute influence classique, qui n'entend devoir sa formation qu'à ses assimilations directes.

Ses lectures ne l'intéressent que par ce qu'elles offrent de pâture adéquate à son appétit spirituel. Encore ses ingestions n'ont-elles que rarement d'adhérence durable, sont expulsées dès qu'il en a extrait la moelle assimilable ou constaté le désaccord avec ce qu'il appelle «les instincts de son cerveau».

Ainsi la séduction de Shelley qui a «purifié sa jeunesse» n'est-elle plus pour lui qu'une chose morte et évanouie, sauf à ruminer plus tard ce qu'il en aura digéré. De même en est-il de Théophile Gautier : Mademoiselle de Maupin, cet hymne à la beauté charnelle, triomphant d'un illusoire idéalisme, lui fut d'une soudaine révélation; mais le livre ne lui est plus du moindre émoi, et s'il y revient par la suite, ce n'est qu'en pensant à ce qui est incarné en lui. Gautier est resté néanmoins son romantique préféré.

La même indépendance préside à ses jugements littéraires et il s'en exprime avec cette originale franchise que n'influencent ni consécrations ni préjugés. Il n'entend point, d'ailleurs, faire œuvre de critique objective, mais simplement traduire les impressions de choc qu'il a subies.

Rapidement initié aux ressources de notre langue, aux valeurs musicales de notre versification, il s'est fait sur nos poètes des opinions dont on ne peut tout au moins contester la subtile hardiesse. Pour lui, Hugo, trop souvent superficiel et vide, n'en reste pas moins ce rude dompteur de syllabes qui jongle avec le vers de façon merveilleuse; mais son œuvre trop vaste, trop uniformément parfaite de forme, trouvera dans cette perfection même la cause d'un futur délaissement. Chez Leconte de Lisle, il ne perçoit qu'une pompeuse et désolante aridité : «Oh! le vil professeur de rhétorique!» s'écrie-t-il dans l'outrance de son antipathie. Il a vu l'homme: une tête qui est une sorte d'intermédiaire entre celle du César de Gérome et celle d'un archevêque de province.

Banville, c'est le lyrique par excellenoe dont l'instinctif et incurable chant est semblable aux trilles de l'alouette; qui n'a vu dans les grands problèmes humains, la vie, l'amour la mort, que supports où tisser sa toile étincelante.

Baudelaire, «une figure rasée de faux prêtre aux yeux froids et lourds, au rire usé et moqueur de libertin cynique.

Ses Fleurs du Mal l'ont d'abord surpris de leur «dépérissement sublime», mais plus tard, dans nos entretiens, il en critiquera sans mesure les impropriétés de termes, l'attrait pour le macabre et la décomposition. Il lui concédera toutefois d'avoir été un merveilleux traducteur d'Edgar Poe.Suivant lui, les Histoires extraordinaires ont pris, transférées dans le français par la magie de Baudelaire, des phonies verbales des valeurs d'accent que ne possède pas le texte original.

Cette impression que j'avais moi-même ressentie, malgré mon imparfaite connaissance de la langue de Poe, se trouvait confirmée de l'opinion d'un Anglais, également versé dans les deux langues. Il les a tous lus, il a voulu les voir; les poètes du Parnasse déclinant et ceux du symbolisme à l'éclosion: Heredia, Coppée, Mendès, Léon Dierx, Mallarmé,Verlaine, Villiers de l'Isle-Adam. A chaoun il distribue un encens que gâtent aussitôt les traits aiguisés par son humour. Heredia l'a rempli d'enthousiasme, encore que ses sonorités éclatantes ressemblent «au bruit de grandes casseroles de cuivre».

De Catulle Mendès, cet amusant croquis: «il est la réalisation parfaite de son nom, de ses cheveux pâles, de sa figure fragile illuminée de l'idéalisme d'une femme dépravée...» Artiste exquis sans doute, la muse elle...même, ou plutôt l'un des mignons de la muse, mais une grâce mièvre dont l'impersonnalité est vouée au proche oubli. De Mallarmé enfin, le poète de l'hermétisme, il n'a reçu qu'une empreinte médiocre. L'Après-midi d'un faune lui il paru obscur jusqu'à l'absurde, mais est devenu une merveille de lucidité, par le contraste de ses sonnets «abscons à faire cailler le cerveau».

Sa visite à l'initiateur sibyllin du symbolisme donne lieu à un portrait décevant que seul explique le préjugé de l'Anglais à l'égard de la mise extérieure. Quiconque a vu Mallarmé ne peut le reconnaître dans ce type d'ouvrier français, de «peintre en bâtiments», aperçu par Moore et qui, «s'il eût porté la blouse - corrige-t-il aussitôt - aurait ajouté à cette blouse je ne sais quoi qui l'eût distingué de toutes les autres blouses».

Cette impression cède, il est vrai, à l'attrait prenant exercé sur lui par les manières douces de l'homme. Au surplus, le symbolisme qu'il perçoit à travers l'orchestration verbale de Ghil et les subtiles mélodies où l'archet de Gustave Kahn se joue des normes prosodiques, lui est d'un effet démoralisateur qui aggrave son appétit pour ce qu'il y a, dans cet art, d'étrange, d'anormal et de malsain. Mais il y est conduit «vers les pâleurs de pensée et de désirs» qui le soumettent à l'enchantement des Fêtes Galantes et, pour un temps, font de VerIaine «son poète».De même a-t-il subi, avec un émoi transitoire, les prestiges de l'impressionnisme. Son sens réaliste de la vie contemporaine et cette indifférence du passé qui lui fait méconnaître, au point de n'en parler jamais, l'ère éblouissante des beaux portraitistes anglais, le soumet au moderne attrait de Degas, de Manet, de Pissaro et de Renoir.

Non qu'il ne trouve, à l'abord, chez quelques-uns d'entre eux, de la vulgarité, une tendance à reproduire les aspects les plus bas de la vie actuelle, qu'il ne regimbe devant l'absence de perspective de certain tableau de Manet et ne constate, dans les riches sensualités de Renoir, «que les yeux de tel visage ne sont pas à leur place». Puis, ces réserves vaincues pour une entière acceptation, il reniera finalement ses dieux pour s'en tenir au culte unique de Manet et de Whistler, - de même qu'à ses renoncements littéraires échapperont à peu près seuls son révélateur, Gautier, et l'inimitable Balzac.

Ses propres essais dans la peinture le dissuadent d'y persévérer. Un beau jour donc, il dépose le fusain en disant: je ne veux plus jamais ni dessiner ni peindre, Et il s'est tenu parole. La littérature le saisit alors tout entier et lui trace son destin. Il écrit ses alertes Confessions qu'il tient à publier dans un organe à tendances novatrices. La Revue Indépendante d'Édouard Dujardin se désigne à lui par son éclectisme des débuts et sa progressive évolution vers le symbolisme. Le très sûr discernement de Dujardin n'a pu se méprendre sur la vigueur de primesaut des Confessions, qu'il publie en cinq tranches, de mars à juillet 1888. Ce fut le départ d'étroites relations qui feront de Moore l'hôte assidu du Val-Changis. Il est revenu à Paris où il s'est lié avec Jacques-Emile Blanche, alors très épris d'art anglais, puis Anquetin, qu'il désigne sous le nom d'Octave Barré, dans ses Mémoires de ma Vie morte. Dujardin devait m'être bientôt un trait d'union avec Moore, et nous fûmes tout de suite en terrain de sympathie.

Je l'interrogeai sur un personnage qu'il met en scène dans ses Confessions, ce petit vieillard chauve qu'il désigne sous le nom de Duval et qui, à l'arrivée de Moore à Paris, l'avait initié aux attractions de la Butte, à la Nouvelle-Athènes, au Rat-Mort et autres cabarets de Montmartre, Or ce Duval qui se vantait d'une collaboration dramatique avec les vedettes du Romantisme et comptait à son actif le chiffre, sans doute hyperbolique, de cent soixante pièces de théâtre, n'était autre que Bernard Lopez, collaborateur de Gérard de Nerval, occulte dans les Monténégrins, et déclaré, dans l'Imagier de Harlem, drame joué et publié sous leurs deux noms.

Lopez avait été parmi les intimes de Nerval; c'est lui qui l'accompagnait et l'avait reconduit chez le docteur Blanche, lors de son attaque délirante de 1853. D'où maints détails sur le drame mental, auquel Moore s'était vivement intéressé.

Or Gérard de Nerval était l'une de mes religions littéraires. Je réunissais, dès alors, sur l'œuvre et la vie du délicieux rêveur, les documents d'une étude que j'éditai plus tard, en 1914. La glace était rompue avec Moore: de fréquents entretiens sur ce sujet, puis sur Théophile Gautier, son culte de la première heure, inauguraient ainsi d'aimables rapports qui devaient se prolonger pendant près de quarante ans.

Tout le mois que passait Moore au Val-Changis, j'avais ses fréquentes visites. Ma bibliothèque, mes collections de documents et de gravures sur l'attachante époque le ravissaient. Balzac nous conduisit à Henry Monnier dont j'avais colligé bon nombre d'aquarelles, de dessins et de gravures, en vue d'une biographie, publiée longtemps après. Ce lui fut une révélation de l'hurnoriste, dont le piquant réalisme le séduisait, plus que n'avaient fait jusque-là Gavarni et même Daumier.

Le Val-Changis nous retrouvait encore, chaque dirnanche, aux côtés de Dujardin, au milieu d'hôtes choisis, jeunes et vieux talents, triés avec cet éclectisme de haut goût qui donnait tant de prix à ces réunions. La réserve un peu distante de Moore, son individualisme, peu accommodable à tous les visages, étaient pour certains d'un accueil dont la franchise britannique excluait toute banale politesse.

Aussi Dujardin n'était pas sans inquiétude en le mettant à l'épreuve de nouveaux contacts. Étaient-ils défavorables que sa morosité se traduisait sans aucune feinte: la conversation prenait-elle un tour qui ne lui permettait pas de s'y mêler, qu'il ne faisait le moindre effort pour dissimuler son ennui.

Ainsi fut-il, un soir, où les entretiens du dîner avaient, en dépit de l'attention de l'hôte, affecté des spécialités qui lui étaient étrangères. Dès avant le dessert, il se leva subitement de table et à la question qu'à mi-voix lui adressa Dujardin, il répondit, avec cette gravité de ton qui accentuait toutes les syllabes: «Je m'ennuie, je vais dormir.» Et il se dirigea vers l'escalier de sa chambre, sans autrement prendre garde à la gêne momentanée que cette sortie devait produire.En 1901, nous décidâmes, avec Dujardin, d'assister à une série des représentations de Bayreuth, où Moore devait nous rejoindre. Guidés par le fondateur de la Revue Wagnérienne, nous devions trouver à cette initiation musicale un intérêt particulier. Nous partîmes trois couples, dont un jeune notaire et sa femme, - M. René Bellanger, fervent de la Tétralogie et de Parsifal. - Moore nous rejoignit à l'arrrivée et, chaque jour, nous nous rendions sur le parvis sacré où s'acheminait une file de pèlerins recueillis. Résonnait alors une annonce de tuba sur un leitmotiv du drame inscrit au programme de la journée. Cette préparation, le mystique silence que ne devait troubler ensuite aucune entrée tardive plaçaient les adeptes dans l'état voulu par l'ingénieux magicien.

Le soir, un argument littéraire et musical nous était proposé par Dujardin sur le spectacle du lendemain, tout étant de la sorte combiné pour une disposition mentale accordée à l' émotion d'art attendue. Je subissais, chaque jour davantage, l'envahissante langueur de cette atmosphère saturée de musique, mais j'observais au contraire chez Moore une détente dans son effort attentif des premiers jours. Il ne voulait sans doute avouer, dans une pareille ambiance, son détachement d'un art qui s'imposait avec cette oppressive majesté.

Mais peu à peu il faisait dévier les entretiens du soir sur des sujets littéraires tout à fait étrangers à l'initiation wagnérienne. Il me confessa par la suite son inaptitude à communier avec le rêve et la pensée germaniques. Sans nier la puissance de l'art de Wagner, ily ressentait comme une mentale anesthésie que répudiait la clarté de son esprit positif. Ce désaccord s'affirmait de même à l'égard de la poésie allemande; ainsi se montrait-il rétif au génie de Gœthe et au «préjugé universel» qui lui avait conféré cette prééminence dans la hiérarchie littéraire.

- Questionnez, me disait-il, ceux qui ont adhéré à cette consécration et comptez ceux qui, en dehors du négligeable Werther et de l'anodine tragédie du premier Faust, ont lu autre chose que les Entretiens avec Eckermann. Quel lecteur avouerait avec sincérité s'être complu aux obscurs symboles du second Faust, à cette descente chez les Mères et au trépied mystique des grandes déesses, dont il n'a même pas le mérite de l'invention...?

Chaque jour cependant nous voyait réunis sur le parvis du temple, où nous croisions quelques figures parisiennes, Louis Barthou avec le chanteur Delmas, venu pour s'inspirer du style de Bayreuth dans le rôle de Wotan, qu'il devait créer à l'Opéra, puis Willy, coiffé d'un haut-de-forme à bords plats et accompagné d'une dame qu'on nous dit être Mme Colette.

Les longues représentations étaient parfois coupées d'un répit concédé à un tardif déjeuner. On prenait alors place dans la grande salle du restaurant installé en face du théâtre. Or l'idéale pâture distribuée à nos âmes ne faisait pas taire les exigences des estomacs: on saisissait au passage les assiettes garnies d'omelette ou de jambon qu'un personnel insuffisant faisait circuler autour des tables. Notre ami Moore, dont la régularité de célibataire souffrait un peu de ce désordre culinaire, épiait avidement ce vol des assiettes.

Nous le vîmes une fois happer la première qui apparut à portée de notre table, et comme il la plaçait tranquillement devant lui: «Pardon, Moore, lui dit sa voisine, en s'emparant prestement de l'assiette, l'estomac des dames est plus impatient que celui des messieurs». Un peu confus, Moore s'excusa de son instinctive distraction.

Si je note ces petits faits, pour ajouter au pittoresque de mon effigie, qu'on se garde toutefois de les prendre pour traits de caractère. Il est juste d'opposer à ces légers oublis la courtoisie toujours en éveil, qui, lorsqu'il recevait chez lui, présidait au bien-être de ses hôtes. L'ordonnanee du service, la surveillance de l'assiette et du verre de ses amis ne souffraient, même au plus vif de la causerie, la moindre distraction.

La série des représentations terminée, nous nous séparâmes de Moore pour une excursion à Salzbourg et aux châteaux du Roi de Bavière, à laquelle il ne devait prendre part. Nos réunions annuelles se continuèrent, les années suivantes, au Val-Changis.

Les succès littéraires de Moore avaient, alors triomphé de la réserve qui avait accueilli naguère son premier roman, Esther Waters, une étude de femme dont la franchise de ton et les relatives audaces avaient quelque peu alarmé les susceptibilités britanniques.

Mais les années de guerre survenant, nos relations avec Moore furent réduites à une rare correspondance. Dès avant la signature de la paix, je reçus de lui une lettre où il m'exprimait la joie qu'il ressentait de la diffusion de son dernier roman, The Brook Kerith : «Un noble succès, disait-il, parce qu'exempt de scandale». La légende évangélique y était cependant traitée avec peu d'orthodoxie.

«Le sujet de mon livre, m'écrivait-il, vous l'avez entendu raconter par moi à Fontainebleau : Jésus ne meurt pas, comme dans l'Évangile, mais se guérit dans la maison de Joseph d'Arimathie pour reprendre son métier de berger (un berger excellent, quoique philosophe) qui rencontre saint Paul plus tard...»

Je cite textuellement. Et il terminait avec l'espoir que je puisse lui trouver un traducteur «ayant du style et du loisir».

Je savais quel contrôle jaloux il imposait à ses traducteurs et ne vis personne à lui désigner, en dehors des professionnels de la traduction, ce qui ne pouvait lui convenir. Et les choses en restèrent là.

Mais dès la paix signée, il m'annonça son arrivée à Paris et un nouveau séjour à Fontainebleau. Alors les disputes de style et les controverses littéraires reprirent de plus belle. Ses préventions d'autrefois s'étaient aggravées à l'égard de certains auteurs. Ainsi s'en prenait-il plus âprement à Baudelaire sur l'impropriété de ses comparaisons et de ses images. Et il citait les vers du célèbre sonnet :

Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères,

Des divans profonds comme des tombeaux

Et d'étranges fleurs sur les étagères.

«Avouez, nous dit-il, que c'est là une déplorable eheville! Est-ce qu'on met des fleurs sur les étagères?» Vainement lui objections-nous que cette chicane était mesquine et que des amants qui veulent mourir parmi les fleurs peuvent bien en orner les étagères. Mais ce détail éveillait en moi je ne sais quelle réminiscenee, et peu de jours après, en compulsant un exemplaire de Mademoiselle de Maupin, je tombai sur ce passage:«...Ma chambre était tendue de perse avec des nattes sur le parquet, des pots bleus du Japon... tout pleins de fleurs singulières artistement arrangées sur les étagères.»

C'était à croire que Baudelaire avait copié cette phrase de Gautier, en se bornant à substituer à l'adjectif singulières, un équivalent exigé par la mesure.

Quelle occasion pour moi de triompher de Moore, avec l'autorité, péremptoire pour lui, de Gautier ! et je n'y faillis pas. Puis c'étaient des discussions byzantines sur la technique du vers, sur la nécessité de l'hémistiche dans le mètre de dix pieds. Dujardin, verslibriste résolu, s'y montrait assez indifférent, mais Moore recourait à moi qu'il savait fervent de forme fixe. Et comme il s'était repris à de laborieux essais du vers français, il m'adressait, l'aimée suivante, de l'hôtel Continental, le billet que voici :

«Sonnet sans importance aucune :

Adieu, Val, adieu à jamais,

Forêt, pelouse et la terrasse

Où se groupait tout le Parnasse

Depuis vingt ans au mois de mai.

Nous ne reverrons désormais

La Nymphe de si bonne face

Qui pose le pied avec grâce

Malgré mon très mauvais français

Nous avons discuté Homère,

Virgile et l'éditeur Lemerre

En somme, nous avons vécu

Selon la hauteur de nos âmes,

Parmi les livres et les femmes,

Souvent sages et souvent nuls (1)

(en marge). Voulez-vous que j'enlève les deux hiatus et mette un point après «grâce». «Venez déjeuner la semaine prochaine, je pars le samedi. George Moore.»Je n'eus garde d'y manquer et j'accompagnai Moore dans son pèlerinage désenchanté. Une visite

(1). Je remplace, à cette rime du dernier vers, la consonne d'appui qui existait au texte de Moore et qui rendait ma citation délicate.

Je n'eus garde d'y manquer et j'accompagnai Moore dans son pèlerinage désenchanté. Une visite au Petit Palais le replaça devant les maîtres impressionnistes de sa jeunesse. Son malaise fut tel qu'il me fit presser le pas, affectant peut-être de fuir ce en quoi il ne voyait qu'une étape vers l'actuel désarroi. Puis, il voulut s'asseoir à la terrasse d'un café du Boulevard. Le spectacle de la rue se réduisait à un rapide chassé-croisé de boîtes roulantes dont le bâton d'un agent réglait la circulation monotone.

«Où sont donc, me dit-il, les cinq heures de Tortoni et de l'Américain d'autrefois? Ne trouvez-vous pas qu'il serait temps de quitter ce monde, où ni le ciel ni la haute mer ne seront plus à l'abri de l'horrible machinisme ?»

Moore ne devait plus revenir en France; mais à trois reprises je le revis à Londres, passant chaque fois avec lui l'après-midi et la soirée. C'était dans cette pimpante demeure d'Ebury Street, dont la classique façade anglaise s'ornait d'un portique à colonnes au-dessus d'un perron carrelé d'un damier blanc et noir. Un couloir propret et bien ciré témoignait, comme toutes les pièces, d'un entretien méticuleux. La plus fine recherche en avait réglé l'aménagement. N'étaient les meubles d'un confort bien anglais, on se serait cru en quelque logis de France, tant les peintures et les dessins suspendus aux murs révélaient de préférence française: sur une table, un crayon d'Henry Monnier; autour du salon, un portrait par David et deux toiles de Manet; dans une autre pièce, une esquisse d'Ingres, des études ou croquis de Degas et de Pissaro, toute la jeunesse parisienne de Moore se résumait dans ce décor.Puis, sur un meuble, chatoyait une collection de verreries précieuses, mélodie de cristal étincelante comme un écrin de diamants: les caprices de la lumière s'y jouaient comme la fantaisie de Moore sur le miroir de son esprit. C'est dans cette intimité qu'il fallait voir le véritable Moore, affable et souriant, sans rien de l'être fantasque qu'il se montrait parfois hors de chez soi.

J'explorais alors, dans le Midland et à Stratford-sur-Avon, les sources d'une étude que je publiai, l'année suivante, sous le titre: «A la recherche de Shakespeare». L'idée m'en était suggérée par les thèses illusoires qui avaient alors cours sur l'identité du sublime dramaturge. J'en avais lu, chez moi, quelques pages à Moore, l'année précédente, et il m'avait offert, en vue d'une traduction en Angleterre, de m'écrire une préface.

Or il m'avait confié qu'il avait lui-même conçu autrefois un scénario où l'on voyait un émissaire du Chancelier Bacon remettre subrepticement à l'acteur Shakespeare la copie du drame que celui-ci devait mettre en répétition. Bien que Moore ne contestât nullement le caractère fantaisiste de cette thèse, je concevais mal l'accord d'une telle entrée en matière avec ma démonstration, et il ne fut plus question de préface. Je me bornai à lui dédier le livre avec un rappel de notre conversation.

L'entretien porta ensuite sur le succès du Brook Kerith qu'on venait de traduire chez les Soviets, sur les Amours d'Abélard et d'Héloïse, qu'il concevait, comme toujours, sans grand souci de réalité historique, puis sur ses Conversations in Ebury Street dont je venais de lire, à Oxford, le premier article, dans le London Mercury. Nous ne nous séparâmes que fort tard; et, pour continuer une causerie, qui, de sa part, ne tarissait jamais, il voulut me reconduire jusqu'à Charing-Cross.

Huit années plus tard, en 1931, je revenais d'une excursion en Écosse, motivée par la préparation d'un ouvrage sur Walter Scott et la poésie calédonienne. J'appris, à Londres, que la santé de Moore s'était aggravée et ne lui permettait plus de sortir. Je me dis que peut-être je ne le reverrais plus et je courus chez lui.

«M. Moore garde la chambre et ne reçoit pas», me dit la gouvernante. Je fis , cependant passer ma carte, et quelques instants après, j'entendis la voix de Moore, qui du fond du couloir me criait joyeusement:

«Attendez-moi, cher ami, je suis à vous...» Il apparut, en effet, assez alerte et peu changé.

«Je vous garde, me dit-il, on vient de m'envoyer deux grouses, nous dinerons ensemble!»

J'objectai que ma femme m'attendait à l'hôtel Victoria et que nous devions partir le lendemain...

«Qu'à cela ne tienne, ajouta-t-i1 en me tendant un bloc - écrivez deux mots, que je vais tout de suite faire porter à votre femme: elle dînera avec nous...»

Comment résister à tant de bonne grâce ! Je cédai et, une heure après, nous étions réunis autour de sa table. Jamais l'esprit de Moore ne m'avait paru plus clair et sa conversation plus animée. Sans aucune allusion à sa santé, nos entretiens prirent leur tour habituel, comme si des années ne les avaient interrompus. Les problèmes littéraires, la question d'Ossian, Shakespeare et Walter Scott en firent d'abord les frais. Son érudition de l'histoire d'Écosse et de l'époque élisabéthaine était assez sommaire. Il avait cependant retenu, des rapports de Buchanan et des pamphlets dirigés contre Marie Stuart, ce propos qu'on y fait tenir à la pauvre reine: «Je suivrais Bothwell au bout du monde, même en chemise!»

Nous parlâmes ensuite de la jeune littérature anglaise, de James Joyce et du monologue intérieur.

«Figurez-vous, me dit Moore, que j'ai eu récemment la visite de Joyce. J'ai été touché de cet hommage, mais que pouvais-je lui dire de son œuvre? J'ai tenté de lire Ulysse, mais je n'ai pu aller jusqu'au bout... Le monologue intérieur, cela se conçoit des rêves d'un Quincey ou d'un Nerval, soumis toutefois à une surveillance littéraire; j'en ai fait moi-même un rationnel emploi dans mes Confessions et mes Mémoires, dans une mesure accessible à l'esprit d'un lecteur. Mais Ulysse n'est que l'outrance, érigée en système, d'une informaticm psychique purement subjective, parfaitement absurde en tant qu'exprimant, sans ordonnance ni contrôle, les vagabondages de la pensée. Cette introspection du moi instinctif ne se conçoit même pas si on veut l'étendre à la pensée d'autrui...»

Ici notre entretien fut interrompu: on venait d'annoncer la visite de l'infirmier qui devait procéder à son pansement quotidien pour la nuit!... Triste rappel à la réalité douloureuse dont nous avait distraits le triomphe momentané de l'esprit sur le mal inexorable !

Nous prîmes hâtivement congé. Je ne devais plus revoir George Moore. L'année suivante m'arrivait la nouvelle de sa mort. Un vide profond m'est resté de ce départ, avec le souvenir vivace de cette rude franchise, de ce fier et libre esprit, si amoureusement épris de la pensée et des lettres françaises.

Extrait de : l'ouvrage d'Aristide Marie

La Forêt symboliste Esprits et visages

Editions Firmin Didot Paris 1936

SOURCES

Internet :

Amis de Bourron-Marlotte