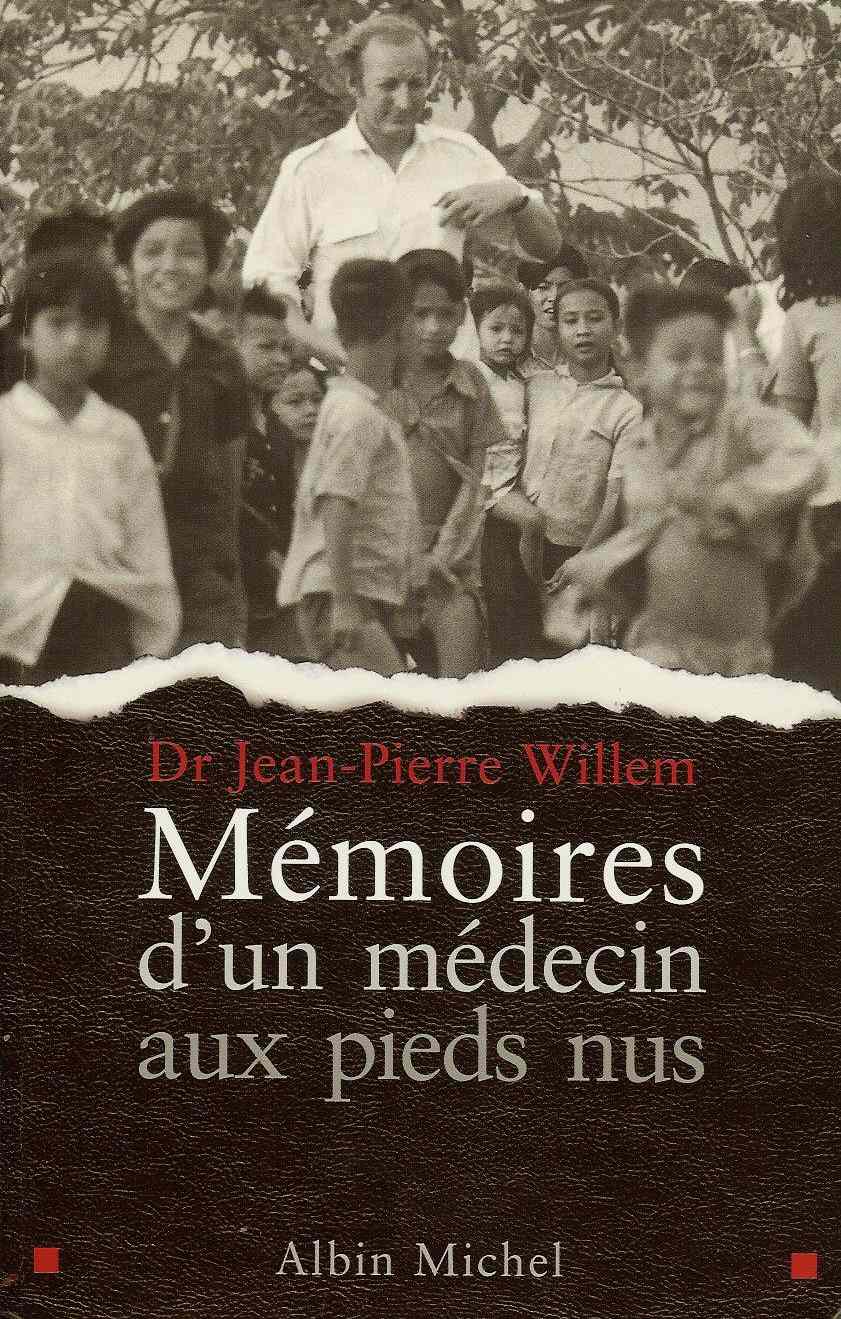

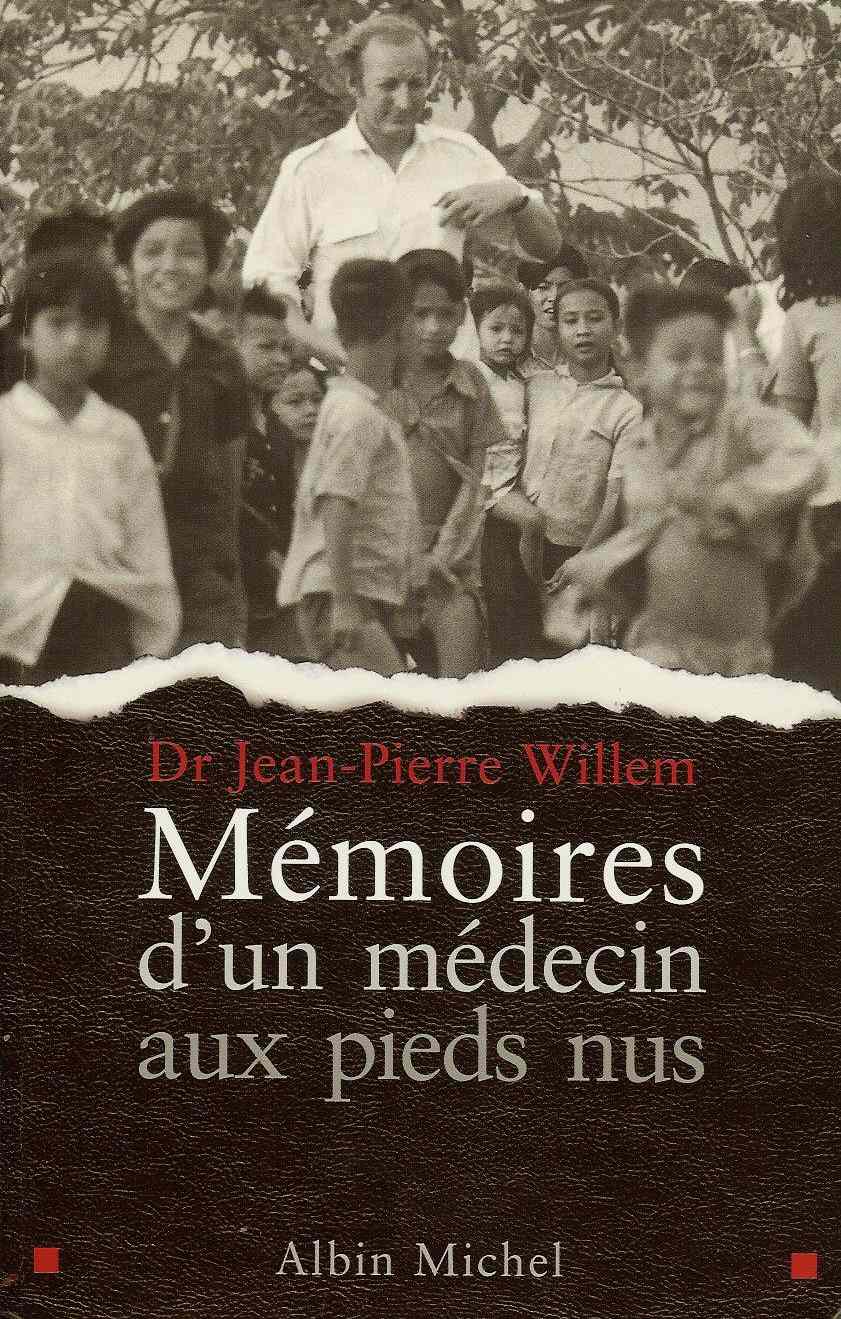

Le Dr Jean-Pierre Willem est un aventurier du bistouri et du cœur. Co-fondateur de Médecins sans Frontières, puis fondateur de l'association Médecins aux Pieds Nus, il n'hésite pas à aller soulager la misère humaine dans les contrées les plus difficiles ou les plus dangereuses.

Il nous raconte ci-après comment il a découvert l'ethnomédecine, il y a trente ans, à Lambaréné (Gabon), auprès du Dr. Albert Schweitzer.

Je faisais ma 6e année de médecine à Lille, j'avais 22 ans et j'étais boursier. J'avais vu le film sur le Dr Schweitzer. Je suis parti à Libreville, comme interne, urologue au service hospitalier de la capitale gabonnaise. Je "débouchais" ceux qui avaient attrapé des chaudes pisses. Un jour, en 1964, j'en ai eu marre, j'avais besoin de changer d'air, et je suis parti à Lambaréné avec un camarade élève-vétérinaire, boursier comme moi.

À Lambaréné Nous avons pris la pirogue, et sommes arrivés là-bas, en pleine brousse. Une infirmière nous fit visiter l'hôpital. Au premier étage de la pharmacie sur pilotis, l'infirmière pose la main sur mon avant-bras et me chuchota : Chut ! Parlez moins fort. En effet, je parle fort.

Albert Schweitzer se trouvait là, dans un coin de la pharmacie, à son bureau. Je le voyais de dos, massif, avec sur sa manchette, - il portait des manchettes de lustrine, - un chat qui ronronnait. Il écrivait. Il fallait que son chat fût un vrai petit salopard, pour venir s'installer ainsi, non pas sur le "bras mort" de son maître en train d'écrire, mais sur le bras fonctionnel. Schweitzer ne chassa pas son chat. J'avais remarqué cela. Il aimait autant les hommes que les bêtes.

Voilà que tout d'un coup il se redresse, se retourne vers nous, et qu'il me parle. Je crois bien qu'il m'a tutoyé. «Tu es du Nord ?» «J'ai fait mes études à Lille mais je suis originaire des Ardennes.» Il m'a tout de suite donné un surnom, le Viking, surnom que j'avais déjà en Fac. On a parlé de mes études, de la médecine, de tout et de rien.

J'étais très ému. Un incroyable train d'ondes émanant de cet homme semblait m'irradier sous forme de vibrations. Au fond, je l'espérais depuis longtemps ce contact. Mais à cet instant, debout devant cet être de légende, ma pudeur devenait timidité.

Toi, tu restes ! Lorsqu'il me dit, à brûle-pourpoint : «Toi, tu restes !» je restai bouche-bée, car je n'avais rien prévu de tel. Dès le lendemain, je revêtis l'uniforme, portant son nom magique «Dr Schweitzer», brodé sur la chemise qu'il m'avait prêtée.

Des deux casques "coloniaux" qu'il possédait, il m'en donna un, avec une lampe tempête que j'ai laissée là-bas, qui fait aujourd'hui partie du musée. Il m'installa dans une piaule qui faisait 3 m sur 2, avec un lit massif, une petite table, un broc d'eau pour la toilette et un vase de nuit. A quatre, nous disposions d'un peu plus de vingt mètres carrés. J'ai vécu six mois ainsi. Pour moi, c'était une chance incroyable, un épisode vraiment surréaliste de ma vie.

J'ai vécu de grands moments auprès de lui. Nous parlions de tout. J'étais devenu son secrétaire, son confident, son chou-chou. Un jour il me parla de Brigitte Bardot dont il me dit «qu'elle était en souffrance.» Il devait être voyant, car elle lui écrivit pour lui demander conseil. Pourquoi lui ? C'était la période où l'actrice improvisait une scène de dépit amoureux, avec Charrier.

- Tu la connais ?

- Bien sûr, tout le monde la connaît.

- Tu veux bien répondre à sa lettre ?

Il recevait au moins deux cents lettres par mois, et il me confiait une partie du courrier auquel je devais répondre. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il n'avait pas que des admirateurs. Il était très attaqué ! Sur les principes, sur sa façon un peu rude d'administrer son hôpital, etc.

Comme je le lui disais un jour :

«Regardez, on vous attaque !», il me répondit : «Toi, on ne t'attaque jamais ?

- Si, j'ai plein d'ennemis à Lille, pourtant je ne suis pas méchant ! - Non, tu n'es pas méchant, mais tu es trop franc ! Souviens-toi, si tu n'as pas au moins cinquante pour cent d'ennemis parmi tes connaissances, tu n'es rien du tout !»

Il venait discuter avec moi Au collège, j'avais été élevé par des pères catholiques et des religieuses. Schweitzer, lui, était protestant, mais à l'esprit large. Théologien, il avait étudié les Pères de l'Eglise, les écrits des Réformateurs, Luther, Calvin, puis tous les prophètes modernes, Gandhi, Rabindranath Tagore, et bien d'autres spiritualistes...

Il venait tous les jours me voir pour discuter. Oh ! A l'époque, je ne disais pas amen à tout. J'avais des idées bien à moi, que je défendais avec toute la fougue de mon âge. J'étais à la fois pertinent dans mon argumentation et impertinent dans le débat des idées. Je menais les discussions avec toute la vivacité de la jeunesse que venait tempérer l'immense respect que j'éprouvais à l'égard de cet homme.

J'attaquais Schweitzer sur des points sur lesquels personne n'osait le titiller. Certes, toujours poliment, mais les journalistes de passage m'écoutaient ébahis lui poser les questions qu'ils n'osaient pas lui poser. Alors, des fois, il me renvoyait en riant et bougonnant : «Voyez-vous, un impertinent comme ça... Il va finir par répondre et écrire à ma place, le jeune Willem !».

Pourquoi suis-je allé justement là-bas ? Je crois aux signes. Etait-ce mon destin d'aller chez Schweitzer, à Lambaréné ? En tout cas, auprès de lui, j'étais à bonne école. Il émanait de lui une énergie fantastique.

Je me souviens aussi de nos moments de détente. Il se mettait devant son vieux piano un peu désaccordé, et il jouait de la musique classique. Oh ! ce n'était pas un virtuose, mais qu'il était émouvant. Nous chantions.

Le village des lépreux Des fois je l'accompagnais au Village de Lumière, le village des lépreux. Il en revenait ému et essoufflé. Alors je lui donnais le bras, mais, dès qu'il venait quelqu'un, il me repoussait, voulant garder sa dignité.

Pour moi, c'était de quelqu'un de magique, d'étonnant. Pourtant, j'ai les pieds sur terre. J'étais mentalement et spirituellement très proche de lui. A telle enseigne, qu'il avait instauré un tour de garde, tant au point de vue surveillance médicale, que présence spirituelle.

Le dimanche matin, à la chapelle, l'office durait plusieurs heures. Schweitzer le voulait œcuménique, et, bien que je fusse catholique il m'intronisa pasteur. Quand on prononçait une parole biblique, il fallait l'interprêter de telle manière à ce que chacun la comprenne.

A Lambaréné, se côtoyaient plusieurs ethnies différentes, donc plusieurs cultes à respecter. Schweitzer tenait avant tout à ce qu'il y ait un prêche. Et il me confiait souvent ce rôle. Après, il venait parfois me dire, en souriant : «Tu sais, Jean-Pierre, tu as trop parlé de la Vierge Marie pour les protestants, tu as trop insisté...»

A Lambaréné, tous ceux qui travaillaient avec Schweitzer devaient être polyvalents. Je pouvais travailler aussi bien à l'hôpital, qu'aux cuisines, sur un chantier de construction comme chef d'équipe, ou au jardin.

Sur 24 heures, vous pouviez me voir ramasser des tomates, faire l'école aux bambins, ou opérer, avec tout le cérémonial, les clochettes aux alentours, les deux «femmes lieutenant», les infirmières en uniformes, qui criaient : «Brancardiers !»

Ce furent des semaines fastes. Il régna une incroyable complicité entre nous, et une véritable communion à travers cette communication permanente, libre, ouverte, cet échange d'idées fructueux. Je dois beaucoup de ce que je suis à mon séjour auprès du Dr. Schweitzer.

Les visiteurs venaient du monde entier Le samedi et le dimanche, j'avais le privilège d'accompagner les visiteurs. Il recevait les plus grands personnages de son temps. Il en venait du monde entier, des gens célèbres, des acteurs, des actrices, des hommes politiques, des artistes.

Je me souviens de l'émotion que j'éprouvais en compagnie de certaines jeunes et jolies actrices à qui j'offrais mon bras durant la visite de l'hôpital, du village aux lépreux, ou des cases des guérisseurs du village africain. Je me payais comme ça.

J'étais devenu le fils spirituel du Docteur, à telle enseigne, que le jour de mon départ, Schweitzer m'accompagna jusqu'à l'embarcadère, honneur qu'il ne réservait qu'aux chefs d'Etat. Là, il m'a demandé :«Tu reviendras ?» ajoutant à voix basse : «Moi je ne serai plus là !»

J'ai quitté Lambaréné en août 1964. Six mois après il était mort. Une mort qu'il m'avait annoncée.

Un précurseur de l'écologie Albert Schweitzer fut l'un des précurseurs de l'écologie bien comprise. Aujourd'hui Albert Schweitzer revient à la mode. On lui rend enfin justice d'avoir été un précurseur. Défenseur des droits de l'homme, il a découvert l'écologie.

Il fut l'un des premiers à constater que les malades guérissent mieux lorsqu'ils sont entourés de leur famille. Il a pratiqué l'ethnomédecine avant la lettre. Dans son hôpital de brousse, les pauvres qui ne pouvaient pas payer travaillaient afin de ne pas se déshonorer en devenant des assistés. (Les bien pensants le lui reprochaient, le traitant de "né-grier" !). Pourtant, il était à l'avant-garde.

Déjà méfiant devant les poisons chimiques, les médicaments non indispensables, l'abus des neuroleptiques, il pratiquait instinctivement l'ethnomédecine, avant la lettre. Quand il restait impuissant devant une affection rebelle à ses soins, un processus inconnu qu'il ne comprenait pas, il renvoyait le malade chez les guérisseurs et observait comment ils procédaient. Qui eût fait cela en France ?

Lorsque, dans une famille africaine, un type venait d'être "foudroyé" parce qu'il avait couché avec sa belle-mère, - un interdit social, - ce n'étaient pas les neuroleptiques qui résolvaient le problème. Il savait que seul le guérisseur pouvait intervenir utilement, avec son rituel, ses cérémonies, ses gris-gris. Le patriarche de Lambaréné avait déjà tout compris.

Quarante ans plus tard, ayant assimilé cela au travers de mon expérience sur le terrain, je restitue en son honneur, tout ce savoir, sous la forme de ce que nous appelons l'ethnomédecine. Et ça marche.

Je me souviens de tout avec émotion. La nuit j'opérais. A mes côtés, en pleine brousse, il me parlait de Gandhi, de De Gaulle qu'il avait rencontré, d'Einstein, son grand ami, dont il ne comprenait pas que le public puisse l'assimiler avec la bombe atomique. Il connaissait tout le monde, et tout le monde passait par Lambaréné, c'était devenu un véritable pélerinage.

JEAN-PIERRE WILLEM Né en 1942 dans les Ardennes françaises, Jean-Pierre Willem fit ses humanités au Collège à Reims, chez les Pères. Il poursuivit ses études à la Faculté de Médecine de Lille.

Il fit son service militaire en Algérie de 1959 à 1961.

Co-fondateur de Médecins sans Frontières puis fondateur de l'association Médecins aux Pieds Nus, le Dr Jean-Pierre Willem est un véritable aventurier du bistouri et du cœur qui n'hésite pas à aller soulager la misère humaine dans les contrées les plus difficiles ou les plus dangereuses, là où les grosses O.N.G. n'osent plus s'aventurer faute de sécurité ou de confort. Adepte et propagandiste infatigable de l'ethnomédecine, il adapte et vérifie sur le terrain le bien fondé de ses théories jugés parfois utopiques par ses pairs.L'ethnomédecine L'ethnomédecine tente de soigner les populations du tiers-monde, subissant guerres, cataclysmes ou famines, par une approche socio-culturelle originale, en pratiquant une synthèse entre l'art médical occidental et les thérapeutiques traditionnelles et naturelles des populations concernées.

J'ai découvert l'ethnomédecine sur le terrain, en Algérie d'abord, où je m'étais rendu en tant que sursitaire volontaire, puis à Lambaréné, auprès du Dr Albert Schweitzer, où je fis une escapade de 6 mois en 1964, vers la fin de mes études, alors que j'étais interne de chirurgie à l'hôpital de Libreville.

J'effectuai ensuite une quinzaine de missions médicales à travers le tiers-monde, parfois au service des O.N.G. En 1965, au Ruanda, je participais à une mission médicale française en tant que chirurgien. En 1968, j'étais au Biafra, puis, au Vietnam j'assistai à la débâcle de Saïgon, en Thaïlande, j'assistai les réfugiés méos du Laos dans le Triangle d'Or, etc.

Je pris conscience assez vite que dans les pays pauvres, cette fantastique médecine occidentale que nos chercheurs de pointe faisaient progresser tous les jours, était trop chère, trop sophistiquée et trop technique et convenait mal à des populations affamées, qui avaient un autre mode de vie et une toute autre culture que nous.

Rappelons d'abord que sur dix maladies, 8, c'est-à-dire 80 % d'entre elles, sont d'origine psychosomatiques.* Cela veut dire que lorsque il existe un clivage entre notre psychisme et notre corps physique, cela entraîne automatiquement une répercussion sur la périphérie, c'est-à-dire sur nos organes.

Or un Blanc occidental, riche, bien nourri mais stressé n'aura pas les mêmes maladies que l'Africain misérable croupissant dans son bidonville.

Pour caricaturer ce phénomène nous dirons qu'un Camerounais ne souffre pas de la même manière qu'un Cambodgien, un banlieusard de Villeurbanne ou un bourgeois du 16e parisien.

L'extériorisation de la souffrance apparaîtra elle aussi différente selon la culture de chacun. On parle du "rire jaune" des Asiatiques, car ce sont des peuples qui n'aiment pas exprimer publiquement leur souffrance ou leurs sentiments. Ils ne veulent pas "perdre la face". Ils expriment le mal dont ils souffrent, sans un sanglot, sans une larme, d'une manière inverse, par un sourire figé, stéréotypé.

Le Méditerranéen par contre manifestera sa douleur d'une façon théâtrale, ostentatoire, avec des cris à fendre l'âme. Une maladie psychosomatique ne se résout pas à coups d'aspirine ou de neuroleptiques.

Maladies psychosomatiques Ce sont des maladies organiques dans le déterminisme ou l'évolution desquelles on peut reconnaître le rôle prévalent de facteurs psychiques ou conflictuels. L'inhibition des possibilités d'extériorisation des émotions, la pauvreté de la vie fantasmatique, qui rend inapte à intégrer les traumatismes psychiques autrement que sur un mode somatique par suite de défaut dans le processus de mentalisation, paraissent constituer un terrain favorable à l'éclosion d'affections psychosomatiques. Antonyme maladie fonctionnelle. (GDEL Larousse).

On ne peut pas effacer par des médicaments une maladie dont la source est essentiellement psychique. Il faut remonter à la racine du mal. Et cette racine est souvent d'origine "culturelle".

ONG : Un rouleau compresseur Partout où j'allais avec les ONG (Organisations caritatives non gouvernementales), je me rendais compte que nous autres médecins, armés de notre admirable mais lourde technologie, le formidable arsenal de notre médecine occidentale, nous déplaçant en force, nous agissions sur le terrain à la manière d'un rouleau compresseur.

En voulant trop vite colmater les brèches d'une situation insoutenable, nous commettions en fait une effraction brutale dans le fragile tissu social des populations que vous venions aider. Il en résultait de violents chocs culturels entraînant souvent des situations conflictuelles et même des lésions irréparables.

Il fallait absolument changer de stratégie. Des progrès ont été faits. Mais aujourd'hui encore, certaines ONG arrivent dans les pays sous-développés avec leurs gros sabots, leurs stocks de vivres souvent inappropriés, qu'ils distribuent sans se soucier des retombées sociales, leurs médicaments qu'ils administrent à la chaîne, leurs soins à l'occidentale.

Or, les missions des ONG ne durent qu'un temps. Elles créent des besoins irréversibles, commettent des dégâts terribles dans le fragile équilibre économique local.

Exemple : l'arrivée massive de riz et autres produits de base dans un pays donné, en partie piratés par l'armée ou les roitelets locaux et revendus à bas prix, ruine les producteurs locaux, paysans et éleveurs du pays, du bénéfice de leur travail, - et quand les ONG repartent, c'est le désastre et le vide. Elles n'ont créé aucune structure de base permettant aux populations qu'elles assistent de survivre par elles-mêmes, sans assistance. Elles ne leur ont pas appris à se soigner elles-mêmes, elles n'ont fait aucune évaluation de leurs besoins réels visant à mieux exploiter les ressources locales.

Selon un vieil adage chinois, il ne faut pas donner du poisson à ces hommes affamés, mais leur apprendre à se servir d'une canne à pêche.

La faim et les interdits sociaux Dans les pays pauvres, beaucoup de pathologies graves sont le résultat de la malnutrition ou de la transgression d'un interdit. Le valium ne peut rien contre la famine ni dans un cas de transgression. Il faut repasser par un rituel. Nos vieux médecins de campagne le savaient. Aux plus pauvres, le toubib apportait à manger avant de les soigner. Mais nous avons perdu cela de vue. Nous avons mécanisé la médecine à outrance. Nous l'avons rendue équationelle. Nous soignons symptôme par symptôme. Nous ne nous occupons plus du vécu de l'individu, de la globalité de la pathologie.

C'est ainsi que nous autres, jeunes médecins, généreux et enthousiastes dans nos blouses blanches immaculées, avec nos stéthoscopes, nos antibiotiques, nos demandes d'examens biologiques, nous étions persuadés que, partout dans le monde, nous allions gagner la bataille contre la maladie. Et, bien sûr, nous parvenions souvent, dans un premier stade, à enrayer les épidémies. Pas toujours d'ailleurs, et jamais pour longtemps. Et à quel prix ! Dès que nous tournions les talons, tout était à recommencer. Il fallait donc revoir le protocole.

Chamanes et Guérisseurs C'est à partir de cette idée que j'ai fondé l'association Médecins aux Pieds Nus. Nous nous sommes lancés dans cette exaltante aventure humanitaire, presque sans argent. Chacun de nous payait son billet d'avion, et nous partions avec notre mallette contenant les instruments indispensables, et des médicaments de base. Sur place on évaluait la situation, en écoutant la population locale nous parler de ses problèmes, de ses besoins.

Au début de toute nouvelle mission, notre première démarche, est donc d'étudier les aspects sociaux-culturels de la population concernée.

Or, ceux qui en détiennent les clés, après les chefs coutumiers, ce sont les guérisseurs, les chamanes, les herbalistes, les matrones. On en trouve partout dans le monde, même chez nous !

Qu'ils prétendent avoir reçu leur don de Dieu, que leur vocation se soit éveillée au cours d'un rêve ou suite à une révélation médiumnique, qu'ils aient été initiés par un praticien ou un proche parent, voire même qu'ils se soient auto-proclamés, ces thaumaturges sont généralement reconnus et bien acceptés par les leurs.

Ils sont les médecins naturels de la communauté, ce que j'appelle leurs «traducteurs culturels». Leur initiation, leur don, leurs rites, leur ont dévolu un savoir et des pratiques en totale opposition avec la médecine occidentale, qui les a longtemps méprisés, avant de commencer à les reconnaître du bout des lèvres.

Or, au niveau psychosomatique, ces tradipraticiens sont souvent excellents. Et si l'on se souvient comme je viens de le rappeler que les affections psychosomatiques représentent 8 pathologies sur 10, on ne s'étonnera pas trop des résultats obtenus.

Les tradipraticiens n'ont aucune notion de médecine scientifique Mais, comme ils l'admettent eux-mêmes, ces guérisseurs empiriques n'ont aucune notion de médecine scientifique, ils ne connaissent rien de la physiologie, et très peu de l'anatomie du corps humain. Autrement dit, leur ignorance les fourvoie souvent involontairement, et les incite, pour ne pas perdre la face, à délirer sur ce qu'ils ne savent pas, commettant ainsi de lourdes bévues.

Ils ne savent pas comment fonctionne le système digestif, le transit intestinal ou la circulation sanguine. Mais ils connaissent les vertus de certaines plantes, le reboutement, les rituels, et surtout la population a confiance en leurs pouvoirs. Pour faire avancer les choses, j'ai pensé que nous devions nous appuyer sur ces empiriques bien enracinés dans leur communauté, en leur apprenant les soins de santé primaire.

Pour sauver ces pays de la misère et de la maladie, sans couper leurs habitants de leurs racines culturelles, l'intérêt n'est pas de former des médecins selon nos critères occidentaux, - car ces médecins locaux, formés à l'occidentale, demeurent rarement au service de leur peuple, - ils préfèrent émigrer vers les pays riches.

Affinant cette méthode sur le terrain, les Médecins aux pieds nus se mirent à former des tradipraticiens aux soins de santé primaires, sans bousculer les traditions établies et tout en procédant à un fructueux échange de savoir. Car ces empiriques locaux ont beaucoup de choses à nous apprendre.

Et le fait d'être écoutés par les "grands sorciers blancs" les conforte, les rassure sur leur légitimité, face aux moqueries et au mépris affiché par les récents diplômés autochtones, formés à l'occidentale, dont la civilisation bâtarde et bavarde envahit tous les rouages du pays.

Une expérience malheureuse de l'O.M.S. La définition de la santé retenue par l'O.M.S. (Organisation mondiale de la Santé) est beaucoup plus large que la définition retenue par la science occidentale :

«La santé est un état de bien être non seulement physique, mais aussi social, psychologique et spirituel.»: La santé nécessite donc une approche globale.

Or, en 197!, à Alma-Ata (Kazakhstan, ex-URSS), l'OMS avait décidé d'organiser dans tous les pays sous-développés des soins de santé primaire. Les piliers de ces soins, appelés agents de santé communautaire, étaient recrutés parmi les jeunes gens sans emploi, les désœuvrés des villes, dont on voulut faire des sortes de "tucistes" paramédicaux.

On décida de placer ces jeunes recrues, la plupart sans formation, durant 3 semaines dans un hôpital. Des médecins et des infirmières leur apprirent à la va-vite, à faire des piqûres et à dispenser les premiers soins d'urgence. Vous imaginez la valeur de ces soins et de ces piqûres !

Et voilà nos agents de santé lâchés dans la nature, sans grande motivation, sans encadrement, avec des seringues et une petite provision de médicaments et d'antibiotiques. Ces infirmiers au rabais n'ont jamais réussi à s'implanter, ni même à se faire reconnaître ou accepter par la population. En quelques mois, ils furent totalement discrédités. Comme ils n'avaient pas d'argent, qu'ils n'étaient pas payés, ils ont vendu leur lot de médicaments au plus offrant, et se sont dispersés dans la nature pour se retrouver chômeurs en ville.

En 1988 l'O.M.S. constata l'échec de cette stratégie qui avait coûté des milliards. J'ai proposé à l'OMS de réajuster le tir, en s'appuyant non plus sur des chômeurs ou des jeunes sans formation en quête d'emploi, mais sur les tradipraticiens locaux, reconnus par leur communauté, selon le schéma mis au point par notre association.

Comme il existe généralement un "ordre" des guérisseurs dans tous les pays sous-développés, l'infrastructure est déjà prête.

Les projets intégrés : une stratégie d'avenir Quand nous arrivons sur le terrain, nous commençons en priorité par nourrir la population tout en lui dispensant des soins de santé primaires. Ensuite nous étudions l'environnement socio-culturel, les rites, les traditions, la religion, les arts, les habitudes alimentaires, la pharmacopée locale pour mieux comprendre les problèmes de la communauté. Pour les Indiens par exemple, le maïs c'est essentiel. En leur amenant des pâtes ou des boîtes de raviolis nous contrarions leur façon de s'alimenter. Vacciner sans discernement des populations sous alimentées est une aberration.

Les vaccins ce sont des antigènes, des leurres, - un faux virus atténué - que l'on envoie dans l'organisme qui répond en fabricant des anti-corps à partir de protéines. Mais un corps sous alimenté manque de protéines, une matière première alimentaire rare et chère tels les œufs, le poisson, la viande dont ces pauvres manquent.

Or si le malade ne secrète pas les anti-corps nécessaires, vous le tuez. Il ne supportera pas le vaccin. Car le vaccin c'est un point moléculaire élevé que l'organisme sous alimenté ne peut pas métaboliser. On ne doit pas vacciner les gens avant de le avoir nourri.

Il faut nourrir les gens, avant de les vacciner Il faut nourrir les gens, avant de les vacciner. A partir de là, les vaccinations prendront mieux.

Notre démarche de Médecins aux pieds nus se veut proche des réalités. Au début d'une mission donnée, lorsque nous avons paré au plus pressé et que la population est mise en confiance, nous préparons un "projet intégré".

Nous réunissons l'ensemble de la communauté, expliquons qui nous sommes et ce que nous pouvons faire. Bien souvent ils nous exposent spontanément leurs problèmes.

Cela tourne toujours autour des mêmes difficultés : disette, chômage, eau polluée, maladies endémiques comme les gastro-entérites, les dents cariées, le paludisme, manque d'infrastructures, d'écoles, d'encadrement. Les évaluations faites, nous préparons un plan sur mesure.

Zorro et le forcené Au moment de la guerre d'Algérie, j'ai écrit au ministre de la guerre pour lui demander que les étudiants en médecine, sursitaires dispensés de service même en temps de guerre, aient la possibilité de travailler quelques mois dans les dispensaires en Algérie, sans que cela soit considéré comme une interruption de leurs études.

L'autorisation accordée, nous sommes partis à 80 bleus pleins de bonne volonté, nous activer sur le terrain. C'était la première grosse ONG. Je me suis retrouvé dans un centre de regroupement à Bône.

Les gendarmes m'ont demandé d'aller ramasser un fou furieux, un délirant en train de tout casser. Ils m'ont dit : "Prends ta blouse blanche." J'y suis allé, et je l'ai cravaté, sans état d'âme.

Le forcené pesait 40 kilos, moi 80, mais il avait une force herculéenne. Il m'a mordu. Le panier à salade attendait dans la ruelle avec les gendarmes. A quatre, ils n'avaient pas réussi à le maîtriser. Moi, c'était une question d'honneur, je me suis pris pour Zorro. Je l'ai cravatté et l'ai ramené dans la fourgonnette.

Mais c'est là, que j'ai vu l'incompatibilité de nos méthodes sur le terrain. Car ce n'est pas le forcené que la population a hué, c'est à moi qu'elle s'en est prise en me lançant des pierres.

Après, j'ai réfléchi sur ce qui était arrivé. Je me suis renseigné. Je me suis rendu compte que là-bas, en Algérie comme dans d'autres populations, le fou fait partie de la culture. Il est géré par la famille, par la société, et c'est le guérisseur, le chamane qui intervient avec Dieu. Pas les gendarmes.

C'est un schéma triangulaire que j'ai vécu avec une vilaine morsure et des pierres sur la gueule. Pour faire entrer les idées, il n'y a rien de mieux.

Quelques années plus tard, au Gabon, médecin-chef sur le trans-gabonnais, je me suis souvenu de la leçon. Des Togolais venaient d'assister à une scène atroce d'anthropophagie où un des leurs avait été victime d'un Gabonais. Un type a dangereusement disjoncté. Il balayait et cassait tout sur son chemin. On m'a appelé.

Mais cette fois, je ne voulais plus jouer les Rambo. Les gendarmes se sont mis à huit pour essayer de le cravater, sans succès, car il se débattait avec une force incroyable, les envoyant valser à trois mètres.

Appelé en renfort, je ne tenais pas à renouveler mon erreur algérienne. Je me suis approché du forcené, et je lui ai dit :

"Pourquoi, ils ne t'aiment pas les gendarmes ? Viens avec moi !"

Alors, ne sentant aucune agressivité de ma part, il a craqué, il a eu une attitude touchante. Il est venu poser sa tête sur mon épaule et s'est mis à pleurer. Comme un enfant. Je lui ai donné la main, comme à un enfant.

Alors qu'il venait de se battre vaillamment contre les huit gendarmes qui voulaient l'emmener en prison, il est venu pleurer là, sur mon épaule. C'était émouvant. Puis je l'ai accompagné dans le fourgon et mis dans l'avion. Si la première leçon avait porté, la seconde me révéla comment ça fonctionnait un homme qui disjoncte.

Procéder à un échange de savoir Sur le principe, nous sommes tous d'accord. Nous allons procéder à un échange de savoir. Pour être nous-mêmes plus efficaces dans notre travail auprès de leurs communautés, les tradipraticiens locaux vont nous nous initier à leurs rites, à leurs pratiques, nous désigner leurs plantes. En échange, nous leur enseignerons les rudiments de notre médecine allopathique et surtout l'hygiène de base.

Nous avons commencé sur le terrain avec un certain succès. Dans plusieurs pays, j'ai vécu avec les guérisseurs locaux africains. Je les accompagnais en brousse cueillir les plantes, observant leur rituel, du matin au soir. Départ avant l'aube, - il y a toujours un signifié derrière cela ! -

S'ils partent à 7 - 8 heures, c'est trop tard, le soleil monte dans le ciel et les Africains sont dehors. Or les Africains se saluent longuement, palabrant durant des heures, et l'on finit par ne jamais arriver en forêt. D'où la nécessité de partir avant le lever du jour.

Autre avantage de se lever tôt : on arrive sur place au moment où les plantes s'éveillent, où la sève démarre et où les fleurs s'ouvrent. J'assiste alors avec émerveillement à leur petite cérémonie animiste, - les tradipraticiens sont généralement panthéistes, - ils prient les dieux de chaque plante en s'excusant de la couper, mutilant ainsi la nature, mais promettant au dieu que cette plante va servir à guérir un de leurs semblables, que ce ne sera donc qu'un échange.

Ensuite les plantes sont placées avec précaution dans le sac ou le panier préparés à les recevoir, de manière à ne pas les offenser. Ce rituel je l'ai observé et suivi pas à pas. Puis on ramène la cueillette au village.

Le guérisseur se souvient exactement à qui chaque plante est destinée, selon sa maladie : tel ou tel avait un blocage urinaire, il sait que pour le soulager il a besoin de telle plante. Cette jeune mariée ne peut pas avoir d'enfant, pour elle ce sera telle autre plante. L'empirique ramène chaque plante en sachant exactement lequel de ses patients l'attend. La médecine traditionnelle est très individualisée.

Au Cambodge, chez les «Krous» Le génocide qui affecta ce pays dépassa l'entendement. Les Khmers rouges y ont littéralement éradiqué toutes les classes instruites, tuant en premier lieu les citadins, les intellectuels et les cadres, créant à travers tout le pays un traumatisme profond. Les Occidentaux n'ont rien trouvé de mieux que de parachuter là-bas des dizaines de psychiatres.

Or, ce ne sont pas des psychiatres occidentaux, même très qualifiés, qui vont résoudre le problème de dizaines de milliers de victimes en état de choc psychologique.

J'ai proposé que l'aide psychologique aux victimes du génocide repose sur les "krous", ces guérisseurs traditionnels, mi-chamanes, mi-tisanniers. (En Cambodgien "Krous" signifie simplement "homme".)

«Mettez les «krous» en avant, formez-les !» ai-je suggéré. «Eux seuls, par leur patience, leur gentillesse, leur profonde connaissance de la mentalité de leur communauté sauront, avec le temps, guérir le traumatisme.»

Je fus écouté et cela marche. A telle enseigne qu'aujourd'hui les dispensaires où l'on pratique la médecine khmère traditionnelle sont beaucoup plus importants et efficaces que les hôpitaux à l'occidentale ou ceux de Médecins sans frontière.

Les Krous assistent les milliers de personnes qui ont tout perdu, famille, maison, travail, des êtres fragilisés par les atrocités subies lors du génocide : enfants ou proches froidement torturés puis abattus sous leurs yeux, traitements dégradants, prisons immondes, etc.

Il n'est donc pas étonnant que beaucoup de rescapés aient complètement disjoncté. Les Krous leur servent de substitut familial pour une cure de remise en confiance.

Selon la tradition, ils vont leur choisir une plante spécifique, bien à eux, une sorte de totem de guérison, personnalisant cette démarche par un rituel précis.

La plante trouvée, ils l'apportent à leur protégé. Le malade dispose d'un creuset et d'un pilon. Il broie lui-même «sa» plante afin de préparer le médicament salvateur.

Vient ensuite le rite de la purification et de la reconnaissance corporelle. Le krous accompagne son malade dans un sauna, - un sauna de bambous, - où, après les ablutions brûlantes, ils se massent mutuellement avec des huiles essentielles, pour que la victime reprenne connaissance de son corps.

Chez ces êtres traumatisés, le corps si longtemps meurtri, n'existe plus. En reprenant physiquement conscience de son existence, en recouvrant leur sensibilité au toucher, aux caresses, ils se réidentifient, recommencent à sourire. Lorsque la conscience de leur propre réalité leur est revenue, c'est gagné.

Cette rencontre du malade et de «son» guérisseur aide à sa réinsertion dans la vie communautaire. Il réapprend le rituel familier de la révérence, du sourire, du bonjour, des paroles de bienvenue. Cette remise en confiance amicale, cet apprivoisement, lui permet d'enfouir les traumatismes profonds que lui ont infligés les années de guerre et de massacre.

Personnellement, je pense que la prescription de la plante, n'est qu'un rite, un prétexte, un placebo. Pendant trois semaines, un mois, les paroles d'espoir, de guérison que le Krous aura prononcées, vont s'identifier avec «sa» plante, dans l'esprit du malade.

Il opère une sorte de transfert à la manière de ces sorciers de nos campagnes qui transfèrent aujourd'hui encore la maladie de leurs consultants sur un arbre ou un animal. Peu importent les principes actifs de la plante.

Ce ne sont pas eux qui agissent. Ce sont les paroles du Krous, et la foi qu'elles induisent. Chaque jour le malade va se remémorer les paroles du tradipraticien en qui il a toute confiance, ce verbe magique dont le pouvoir agit sur son mental pour le régénérer. C'est cet ensemble - confiance, rite, plante placebo, parole, foi, - qui le ramène à une vie normale et le guérit.

Chez les Méos Après la chute du Laos aux mains des communistes, les méos, ces montagnards de petite taille fiers et insoumis, on dû se réfugier dans le Triangle d'or, en Thaïlande, pour échapper au massacre..Vivant à plus de seize mille dans un camp insalubre, ils mouraient comme des mouches.

Leur seul encadrement étaient les chamanes, à la fois prêtres, guérisseurs et chefs coutumiers. A notre arrivée, les Méos étaient farouchement opposés aux vaccinations.

Or une épidémie de typhoïde se déclara. D'abord un mort, puis deux, ensuite quatre morts, dix morts... Il fallait absolument faire quelque chose, mais pas question de vaccination. Moi je ne suis pas non plus un fana des vaccinations massives, je vous l'ai dit. Mais devant cette épidémie, il n'y avait rien d'autre à faire. Et puis nous nourrissions nos protégés du mieux possible.

Alors, devant leur refus, j'ai exceptionnellement dû recourir à une méthode cœrcitive.

Comme notre mission distribuait régulièrement à chaque famille un kilo de riz, j'ai dit: "pas de vaccination, pas de riz."

Le premier jours personne n'est venu, ni le second. Pas davantage le troisième... et les décès continuaient... Une véritable hécatombe s'annonçait. Vous imaginez l'ambiance.

Finalement, au bout d'une semaine, ils sont tous venus se faire vacciner. En accord avec leurs chamanes. Sur seize à dix-sept mille réfugiés, j'ai fait vingt mille vaccinations, donc 3000 se sont fait vacciner 2 fois pour avoir un peu plus de riz.

A notre arrivée, évidemment, nous médecins occidentaux, imbus de nos connaissances, ignorions les chamanes, leur rôle, leur influence. Au camp, les gens étaient souvent malades.

L'insalubrité, la chaleur, l'humidité provoquaient beaucoup d'infections pulmonaires ou d'affections ORL. Au début, on guérissait ces patients vierges de toute chimie avec dix mille unités de pénicilline, huit mois plus tard il en fallait deux millions.

En huit mois on a avait transposé à ces peuples notre antibiorésistance, notre pollution chimique. Jusque là, avant l'exode, ils étaient en bonne santé.

Pour se protéger des maladies, ils avaient leurs plantes, les secrets de leurs chamanes. Et, dans des conditions d'existence normales, cela suffisait à les maintenir en bonne santé. Sur ces 16 à 17 mille réfugiés, il y avait 500 chamanes-guérisseurs.

Certes, ils n'avaient aucune connaissance médicale, et, cette méconnaissance causait pas mal de dégâts parmi la population.

Comme leur communauté a confiance en eux et que tous les malades passent entre leurs mains, j'ai essayé de leur apprendre en douce, à soigner plus efficacement. J'ai donné de véritables cours clandestins de médecine aux chamanes, et ils m'ont écouté.

Je leur ai expliqué ce qu'était la fièvre, leur ai démontré la différence entre une fièvre infectieuse, une fièvre paludique, ou une fièvre émotionnelle. Je leur ai appris, comment reconnaître les symptômes en mesurant la température, comment prendre le pouls. Je leur ai enseigné le b-a ba.

Je leur ai même appris comment utiliser notre biologie. Ils ne demandaient qu'à apprendre. Moi j'ai joué le jeu, et leur ai transféré un minimum de connaissances sans que la population ne se rende compte de rien, parce qu'il ne fallait pas leur faire perdre la face.

Après cet enseignement, ils étaient beaucoup plus performants, ils devenaient d'authentiques thérapeutes et commettaient moins de fautes.

Moi aussi j'ai dû m'adapter. Je n'avais pas eu le temps de préparer le terrain. Et vous savez bien que je suis contre la vaccination des populations sous-alimentées.

Les huiles essentielles Au cours d'une autre mission en Thaïlande, aux frontières du Cambodge, dans les camps de réfugiés, j'ai mis au point des huiles essentielles pour enrayer une épidémie touchant les volailles, l'une de leurs uniques source de protéines animales.

Dans ces élevages intensifs, les poules tombaient toutes malades et mouraient de cancer aviaire. Aucun vétérinaire pour les soigner. Quand ils ont fait appel à moi, des milliers de volailles étaient en train de crever.

Je leur ai suggéré de mélanger quelques gouttes d'huile essentielle de thym, abondant sur place, à la nourriture disposée dans les bacs des poulaillers. Nous avons d'abord fait l'expérience en double aveugle.

Dans certains poulaillers on n'a rien mis tandis que dans d'autres nous avons mélangé les graines avec de l'huile essentielle de thym fabriquée avec des alambics de fortune. Dans un troisième groupe de poulaillers nous avons déposé des bacs avec des graines, les unes sans huiles essentielles, d'autres avec de l'huile.

Nous nous sommes très vite aperçus que dans les poulaillers dont les graines étaient imprégnées d'huile de thym les poules s'auto-guérissaient rapidement, mais que là où il n'y en avait pas, elles mouraient.

Dans les poulaillers à bacs mixtes, les poules allaient spontanément vers les bacs contenant des graines traitées, bien que l'odeur du thym fût très forte, et se rétablissaient. Leur petit rhinocépahale se mettait en route et voilà que nos poules se montraient plus intelligentes que nos mandarins.

Le thym est une plante antivirale. Ce que les antibiotiques ne sont pas. Si l'on dispose d'un alambic, il est facile de fabriquer de l'huile essentielle à partir des plantes. Tous les pays regorgent de plantes médicinales qui poussent à l'état sauvage. A Madagascar il existe une plante, le "rabinsara aromatica" qui combat la grippe, c'est mieux que le vaccin.

Au Ruanda En 1965, au Ruanda, jeune chirurgien fraîchement diplômé, je travaillais dans une mission médicale française. Il régnait dans ce pays une terrible maladie endémique, l'ulcère phagédénique.

On me demanda d'opérer ces ulcères, dûs à un virus qui creuse les chairs en profondeur et bouffe tout sur son passage, détruit les téguments, mettant à nu les muscles, les tendons et les vaisseaux.

Une véritable saloperie, très douloureuse pour le malade qui en est atteint, et contre laquelle nous étions alors tout à fait impuissants. Seule, l'amputation du membre atteint, stoppait la progression du mal.

Me voilà donc, deux fois par semaine, le mercredi et le vendredi, à couper les membres à ces pauvres gens, à qui, faute d'anesthésiques, nous pouvions tout au plus faire une rachidienne. Et croyez-moi, couper un fémur dans ces conditions, c'est très dur et ça fait un bruit d'enfer. Je payais quatre "tousseurs" qui venaient se relayer dans le bloc opératoire, pour camoufler le bruit de la scie.

Or, j'appris par la suite, qu'il existait une huile essentielle dont quelques gouttes seulement parvenaient à enrayer cette ulcération, restaurant et cicatrisant les chairs en quelques semaines. Croyez-moi, une expérience comme celle-là marque pour la vie un jeune médecin !

Dans ce même Ruanda fraîchement indépendant, la "Coopération" me demanda d'assister le jeune ministre de la santé, en tant que directeur technique tout en fonctionnant comme assistant de chirurgie, à "couper les pattes" !

Le ministre était en fait une jeune chrétienne, élevée par les bonnes sœurs, pleine de bonne volonté. Elle avait obtenu son certificat d'études, ce qui, à l'époque, représentait un diplôme important dans ce pays, mais ne lui donnait évidemment aucune compétence médicale. De ce fait, c'est moi qui dirigeai durant plusieurs mois ce ministère sensible, dans un pays où tout était à faire !

C'est fort de ces expériences sur le terrain qu'à mon retour en France, je créai la première Faculté des Médecines Naturelles, ensemble pluridisciplinaire où l'on enseignait l'acupuncture, les plantes médicinales, les médecines douces, pour voir ce que cela donnait. Je ne voulais pas casser quelque chose au niveau de la médecine traditionnelle, je voulais simplement former mes Médecins aux pieds Nus pour le Tiers Monde.

Chez les Indiens du Guatémala A la suite d'une émission de Radio France Internationale sur notre association, un père missionnaire français du Guatémala se montra intéressé par le travail des "médecins aux pieds nus". Il m'écrit pour me demander si je pouvais secourir ses Indiens. J'y vais. Et je suis reçu par le père Benoît Charlemagne.

Or au cours de mon adolescence, dans mon école religieuse de Reims, j'avais connu un certain Charlemagne, (le nom ne s'oublie pas), notre aîné de 3-4 ans. Tout en poursuivant ses études de théologie, il nous faisait la gymnastique. Sportif, il était devenu champion de course à pied de toute l'Académie. Pour nous c'était une vedette. L'ayant perdu de vue, il y avait des années que je le recherchais.

Or, le père missionnaire du Guatémala, c'était justement lui. Il vivait comme un saint au milieu des Indiens les plus déshérités d'Amérique centrale.

C'était un "signe", (tout médecin que je suis, je crois aux signes). Le père Charlemagne nous "apprivoisa" au niveau de la population qui n'avait plus rien. Tout avait été détruit, brûlé par l'armée en lutte contre la guérilla, et la population indienne victime d'un véritable génocide vivait dans la terreur. . Et c'est là nous que nous avons mis notre premier "projet intégré" en route.

Nous avons pris les choses en mains, nous improvisant maîtres d'œuvres. Nous faisons souvent appel à d'autres associations pour nous aider.

Ainsi, l'association "Agir" dispose de deux mille artisans et cadres retraités, qui possèdent un formidable savoir-faire. Ces gens âgés de 50-60 ans que notre système envoie à la casse, reprennent du service avec un joyeux enthousiasme. Ils apprennent aux autochtones les métiers les plus simples, mais nécessaires dans la vie de tous les jours. Ils créent des menuiseries, des ateliers de mécanique, de réparation, ils forment des maçons, des plombiers, des couturières, des infirmières.

Bref, on recrée une dynamique communautaire. Alors ces gens redressent la tête. Ils ont le sentiment que ce sont eux qui ont suscité le projet. Ils ne se sentent plus irresponsables. Ils disent "nous", ils ne vivent plus comme des assistés, à attendre la charité. A partir de là, il existe des potentialités fantastiques. Nous remarions l'humain à l'humus.

Parmi les candidats à l'épopée, il y avait une jeune fille, Anne Bourget. Une jeune fille extraordinaire.

Médecin, navigatrice, (elle a fait plusieurs tours du monde comme skipper), un peu déprimée à la suite d'un chagrin sentimental, elle se porta volontaire.

Je lui dis : «Je t'envoie là-bas, chez les Indiens, mais ce sera dur, il faudra serrer les dents, tenir le coup !». Aujourd'hui, elle y est encore. Tous les Indiens l'adorent. Elle a fait un boulot formidable.

Présente partout, elle soigne, construit, pouponne, donne des cours à la Fac, offre un coup de main partout où on a besoin d'elle. Au Guatémala, il y a six millions d'Indiens, Anne Bourget est leur reine !

Au Bas-Zaïre En 1979, dans la région de Boma, au Bas-Zaïre régnait une terrible famine due à la désertification.

La plupart des représentants des "grosses" organisations caritatives comme l'UNICEF, l'O.M.S., le Secours catholique américain, et d'autres avaient renoncé à travailler là-bas, dans l'inconfort*, n'osant plus s'aventurer dans cette province troublée, désertée par les élites, et livrée aux sorciers. Elles se contentaient d'amener de la nourriture, le plus souvent pillée avant de parvenir aux populations affamées. Or, elles avaient besoin d'aide. Ils voulaient voir un médecin. Alors j'y suis allé.

* Il faut rappeler que certaines grosses O.N.G. s'installent au milieu de la misère locale comme une antenne du Club Med. Elles montent des bâtiments préfabriqués, avec groupe électrogènes, climatisation, eau courante, restaurants, bains et douches, voire piscine. S'il n'y a plus tout cela, plus de climatisation, de restaurant, de douche, eh bien il n'y a plus d'O.N.G.

Lire à ce propos «Les Mercenaires de la Charité» écrit à son retour du Biafra par le regretté Dr Antoine Beneroso avec la complicité de Pierre Genève. (Presses noires, Paris, 1969).

Les cow-boys du secours catholique américain viennent même sur le terrain avec une escadre de petits avions. Les organisations caritatives sont devenues un business rentable pour quelques-uns, politisé et très médiatisé, (voir Kouchner et son charity-business.) Les Médecins aux Pieds nus, œuvrent loin des projecteurs, vivent avec la population qu'ils assistent, parfois dans un inconfort absolu.

Je me rendis dans la zone sinistrée avec une antenne de la Croix-Rouge à bord de 2 landrovers, assisté d'un Norvégien chargé de l'intendance et de quelques infirmiers de la Croix-Rouge zaïroise.

Je m'installai dans les bâtiments d'un ancien dispensaire colonial belge qui servait de prison, commençant par libérer les prisonniers qui croupissaient là. Je les ai nourris, en embauchai quelques-uns pour nous aider au nettoyage et au rafistolage des locaux, puis, devant l'affluence des malades, secondé par mes infirmiers, je me suis attelé à la tâche, formant sur le tas des secouristes pour nous assister. (J'en ai formé 40 en 6 mois).

Informés par le "téléphone de brousse", les malades venaient se faire soigner par dizaines, de très loin à la ronde. Beaucoup, rongés par la vermine, épuisés par les fièvres, la dysenterie et une trop longue marche venaient là juste pour mourir.

Seul médecin, je ne savais plus où donner de la tête. Il fallait improviser dans tous les domaines. La nuit, assisté par les deux pères et mes anciens prisonniers, on enterrait les morts. Du matin au soir on soignait, nourrissait, opérait, vaccinait des gens venus de partout, avec des ribambelles d'enfants, qu'il fallait loger sur place.

Pour subsister, il nous fallut prendre le village en main. On a construit un four à pain. Chaque habitant amenait 2-3 briques et mettait la main à la pâte. Tout le monde s'y est mis.

Une antique tradition locale, le "salongo", voulait jadis que toute la population offre une demie journée de travail par semaine au service de la communauté. J'ai remis cette tradition tombée en déshérence sur pied. Ils m'ont laissé faire.

En quelques semaines, nous avons fait un travail colossal. Grâce à nos soins intensifs nous avons sauvé des centaines de personnes.

Les malades accouraient en foule à notre dispensaire avec tout ce que cela comportait d'attente, de promiscuité, de danger d'épidémie. Alors, pour aller à la rencontre des malades, leur éviter une trop longue route, j'ai établi des dispensaires, à 80 km à la ronde, avec des infirmiers locaux recyclés par mes soins qui, épaulés par mes nouveaux secouristes soignaient sur place les cas les plus urgents. Le succès fut immédiat. Nous avons réussi à enrayer les épidémies qui ravageaient le pays.

Je ne me rendis pas compte que notre action portait ombrage au pouvoir des sorciers. Nous avons eu plusieurs empoisonnements suite à une distribution de vermifuges. Il y eut des morts suspectes. Cela devenait inquiétant.

Les autorités se sont émues. Une enquête sommaire nous apprit que la nuit des sorciers s'introduisaient dans les bivouacs dissuadant les gens de se faire soigner ici. Ils tentaient de récupérer le pouvoir qui leur échappait.

Le médecin chef de la province est venu pour mettre bon ordre à ces tentatives d'intimidation. Sans succès. L'évêque en personne, accompagné par un des prêtres d'un séminaire voisin est allé à son tour palabrer avec les chefs sorciers. Ça n'a rien donné.

L'ambiance devenait surréaliste, complètement parano. Là-bas la mort donne lieu à des cérémonies magico-religieuses. Comme je jouissais d'une aura particulière dans la région, en tant que "grand sorcier blanc", on m'a dit "il faut que tu y ailles, toi ils t'écouteront."

Empoisonné par les sorciers Alors j'ai pris la landrover, et me suis fait accompagner au village réputé abriter le chef sorcier le plus redouté, par un prêtre qui avait de la famille là-bas. Nous avons laissé le véhicule à l'entrée du village, et j'ai remonté à pied la rue centrale totalement déserte.

Personne ne sortait des paillotes disposées de part et d'autre de la route. Les villageois se terraient, terrorisés par les menaces des sorciers. Parvenus en haut du village, la famille du jeune prêtre est sortie pour nous accueillir. Nous avons mangé avec eux.

Quelques voisins sont venus voir qui j'étais, sont repartis le dire à d'autres. Finalement, lorsque je suis redescendu, toute la population se tenait devant les cases et m'offrait des coupes de vin de palme en signe de réconciliation. Le jeune prêtre imposait ses mains et bénissait les fidèles. Mais pas trace du chef sorcier avec qui je voulais m'entretenir.

Sur la route du retour, je fus pris de spasmes intestinaux. La douleur était telle que je sautais de la landrover pour me rouler sur la route. Je souffrais abominablement d'épouvantables gastralgies. Jamais je n'avais ressenti cela. Je pensais tout de suite à un empoisonnement. Mais je n'avais rien pour y remédier. Je crus mourir.

De retour à la mission où je logeais, les pères ne savaient pas quoi faire. La nouvelle de mon empoisonnement fit très vite le tour du village et parvint au dispensaire où ce fut la consternation.

Dans la brousse, sans médicament efficace contre ce poison inconnu, je m'attendais à la mort. Je me revois grelottant et souffrant dans ma petite piaule, devant une photo de Jean-Paul II épinglée au mur. J'ai demandé de l'atropine. Ils m'ont fait une perfusion. Les douleurs persistaient, insoutenables. Cette fois je pensais bien que ma dernière heure était venue. Le prêtre me donna l'extrême onction. J'étais prêt. Moi qui avais peur de la mort, j'étais prêt. Je tombai dans une sorte de coma.

Le surlendemain matin, au réveil, je me sentais bien, je n'avais plus rien...

Tout le monde autour de moi, les pères, les habitants du village, les malades crièrent au miracle. Je me levai, en pleine forme, vaillant, et regagnai mon poste.

Apprenant que j'avais survécu à leurs manigances, les sorciers m'ont fait appeler. J'ai beaucoup prié avant d'aller à leur rendez-vous. En bon catholique, j'ai prié la Vierge. J'ai rencontré les sorciers, dans leur village, autour de leur chef avec qui j'ai conclu un accord.

Ils ne s'opposeraient plus à notre intervention sans arrière-pensée politique, et, pour mieux aider la population, nous allions échanger nos connaissances. Je leur apprendrais à éviter les erreurs, à être plus efficaces dans leurs soins. Ainsi, quand je repartirais, ils prendraient le relais pour le plus grand bien de tous.

Le prêtre qui m'accompagnait prit des photos de cette rencontre. Au développement, le photographe découvrit avec surprise le dessin d'une Vierge dans mes cheveux. Cette photo passa de main en main et, désormais, quand je passais dans un village, tous les guérisseurs posaient leurs mains sur ma tête !

Le sixième sens des animaux Je ne voudrais pas terminer ce reportage sur l'ethnomédecine sans vous parler des animaux. Les animaux se soignent eux-mêmes. En les observant, on découvre beaucoup de choses.

Dans certains pays d'Afrique, les phacochères déterrent la racine d'ibogua dont ils sont friands, ce qui les rend très endurants. Les Africains le savent et utilisent cette racine comme tonique et comme aphrodisiaque.

Les pagayeurs qui conduisent leurs lourdes pirogues durant des heures à contre-courant, mâchent de l'ibogua, appelé "lambaréné", au Gabon. Durant des années, avant que les contrôles anti-dopage n'existent, tous les grands sportifs ont utilisé ce produit.

Chez nous aussi, dans nos campagnes, les moutons dominants qui sont en tête du troupeau broutent des fougères, un anti-venin reconnu. D'instinct, ces animaux qui risquent de rencontrer des vipères se prémunissent contre leurs morsures.

Mais il y a beaucoup plus fort ! Lors de la guerre Iran-Irak, je me trouvais responsable de la santé de plus de deux mille personnes, comme médecin civil, à 18 kilomètres du front, en face d'Abadan, du côté de irakien.

J'avais remarqué que, quatre heures avant la reprise du combat, des milliers de chiens errants, - il y a plein de chiens errants dans le désert, de véritables loups, - remontaient se réfugier au Koweït, en zone de paix. Les animaux sentaient les préparatifs de guerre. Cela ne manquait pas, quatre heures après leur passage, la canonnade meurtrière commençait, accompagnée de raids aériens.

Ayant observé cela, chaque fois que je voyais de loin les hordes de chiens fuir la ligne de front, j'évacuais mes protégés, je les faisais monter dans des camions et les emmenais vers l'arrière. Les chiens sauvages sentaient la guerre.

Les combats terminés, ils remontaient sur le champ de bataille, bouffer les cadavres. Un jour, la sécurité irakienne est venue m'arrêter. Ils m'accusaient de faire partie de la CIA, car qui d'autre eût pu me prévenir de l'heure précises de la reprise des combats ? Ils m'ont tout fouillé, mes cantines médicales, ma chambre, et n'ont évidemment rien trouvé. Mais je ne leur ai pas dit que c'étaient les chiens qui m'alertaient.

La mission des Médecins aux pieds nus Je considère que notre mission, est non seulement de guérir les malades qui viennent à nous, en diagnostiquant et soignant les cas graves, en opérant du mieux possible les urgences avec nos moyens de fortune, mais aussi d'enseigner les soins de santé primaires aux guérisseurs locaux, tout en étudiant les coutumes, les rites, ou toute autre forme traditionnelle dont usent ces empiriques.

Nous analysons aussi les plantes, recherchons leurs principes actifs pour en tirer les huiles essentielles qui seront les meilleurs médicaments de base de ces populations, et les moins chers. Voilà ce qu'est l'ethnomédecine sur le terrain. Voilà notre rôle.

Il peut paraître modeste, presque humble. Mais la réussite de notre mission, l'amélioration générale des conditions de vie des populations que nous aidons, est notre seul but.

En reconnaissant le rôle positif des guérisseurs locaux, en les confortant dans leur rôle médical sans les snober avec nos blouses blanches, nos scalpels et nos stéthoscopes, nous ne faisons que leur rendre justice. Nous vivons auprès d'eux en frères, dans le même dépouillement. Nous venons partager nos connaissances et notre technicité de riches pour leur apprendre à devenir eux-mêmes plus efficaces.

En échange, ils nous dévoilent leurs secrets et leur savoir-faire. Au cours de mes longues années de pratique, j'ai souvent constaté la validité de ces médecines empiriques et bien des fois ce sont elles qui ont le plus aidé.

Notre objectif est de fonder partout en Afrique et dans les pays sous-développés d'Asie et d'Amérique, des dispensaires-écoles où des médecins occidentaux, assistés par des médecins locaux, enseigneraient aux guérisseurs locaux, chamanes, marabouts, matrones, etc. les rudiments de notre médecine.

Cela leur permettra de soigner leurs concitoyens avec précision, en respectant les codes d'hygiène, de prévention, etc, sans pour cela abandonner leurs pratiques ancestrales, l'usage des plantes, les gestes et les rites qui fonctionnent très bien dans un très grand nombre de cas.

Propos recueillis par

Marc Schweizer - 1992

|

Haut Accueil Portraits |