La Livonie a été un territoire correspondant à la quasi-totalité du territoire actuel des États baltes pour n'être plus maintenant que le nom d'une péninsule de l'actuelle Lettonie. (Wikipedia)

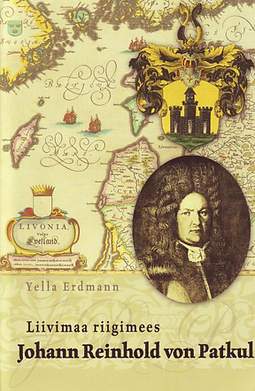

Johan, Reinhold Patkul eut le tort de vivre en homme libre, fier de sa petite patrie écartelée entre trois puissances redoutables, qu'il pensa protéger et servir le plus fidèlement possible en se mettant au service de ceux qui la voulaient dépecer.

Homme intelligent, intègre, Patkul se retrouva pris au piège de la Raison d'État et mourut dans des circonstances atroces, lâché par ses proches, trahi par les siens, déshonoré.

Dans son Histoire de Charles XII, Voltaire raconte avec justesse la destinée tragique de Jean Patkul, conseiller politique et diplomate de talent, devenu pion, jouet, proie, victime expiatoire dans le jeu des princes Pierre Ier de Russie, Frédéric-Auguste de Pologne, Charles XII de Suède, rois antagonistes luttant pour l'hégémonie.

Nous reproduisons ci après de larges extraits du texte de M. de Voltaire pour illustrer les événements de cette époque qu'il décrit si bien.

par Voltaire

(Bibliothèque de la Pléïade - NRF)

Extraits

La paix de Rysvick, commencée sous les auspices du père, fut conclue sous ceux du fils: il fut le médiateur de l'Europe dès qu'il commença à régner.

Les lois suédoises fixent la majorité des rois à quinze ans: mais Charles XI, absolu en tout, retarda, par son testament, celle de son fils jusqu'à dix-huit. Il favorisait, par cette, disposition, les vues ambitieuses de sa mère, Edwige-Eléonore de Holstein, veuve de Charles X.

Cette princesse fut déclarée, par le roi son fils, tutrice du jeune roi son petit-fils, et régente du royaume, conjointement avec un conseil de cinq personnes. La régente avait eu part aux affaires sous le règne du roi son fils. Elle était avancée en âge; mais son ambition, plus grande que ses forces et que son génie, lui faisait espérer de jouir longtemps des douceurs de l'autorité sous le roi son petit-fils. Elle l'éloignait autant qu'elle pouvait des affaires.

Le jeune prince passait son temps à la chasse, ou s'occupait à faire la revue des troupes; il faisait même quelquefois l'exercice avec elles; ces amusements ne semblaient que l'effet naturel de la vivacité de son âge.

Il ne paraissait dans sa conduite aucun dégoût qui pût alarmer la régente; et cette princesse se flattait que les dissipations de ces exercices le rendraient incapable d'application, et qu'elle en gouvernerait plus longtemps.

Un jour, au mois de novembre, la même année de la mort de son père, il venait de faire la revue de plusieurs régiments; le conseiller d'Etat Piper était auprès de lui; le roi paraissait abîmé dans une rêverie profonde.

« Puis-je prendre la liberté, lui dit Piper, de demander à Votre Majesté à quoi elle songe si sérieusement?

- Je songe, répondit le prince, que je me sens digne de commander à ces braves gens: et je voudrais que ni eux ni moi ne reçussions l'ordre d'une femme. »

Piper saisit dans le moment l'occasion de faire une grande fortune. Il n'avait pas assez de crédit pour oser se charger lui-même de l'entreprise dangereuse d'ôter la régence à la reine et d'avancer la majorité du roi; il proposa cette négociation au comte Axel Sparre, homme ardent, et qui cherchait à se donner de la considération: il le flatta de la confiance du roi.

Sparre le crut, se chargea de tout, et ne travailla que pour Piper. Les conseillers de la régence furent bientôt persuadés. C'était à qui précipiterait l'exécution de ce dessein pour s'en faire un mérite auprès du roi. Ils allèrent en corps en faire la proposition à la reine, qui ne s'attendait pas à une pareille déclaration.

Les Etats Généraux étaient assemblés alors. Les conseillers de la régence y proposèrent l'affaire; il n'y eut pas une voix contre; la chose fut emportée d'une rapidité que rien ne pouvait arrêter; de sorte que Charles XII souhaita de régner, et en trois jours les états lui déférèrent le gouvernement.

Le pouvoir de la reine et son crédit tombèrent en un instant. Elle mena depuis une vie privée, plus sortable à son âge, quoique moins à son humeur.

Le roi fut couronné le 24 décembre suivant. Il fit son entrée dans Stockholm sur un cheval alezan, ferré d'argent, ayant le sceptre à la main et la couronne en tête, aux acclamations de tout un peuple, idolâtre de ce qui est nouveau, et concevant toujours de grandes espérances d'un jeune prince.

L'archevêque d'Upsal est en possession de faire la cérémonie du sacre et du couronnement: c'est, de tant de droits que ses prédécesseurs s'étaient arrogés, presque le seul qui lui reste.

Après avoir, selon l'usage, donné l'onction au prince, il tenait entre ses mains la couronne pour la lui remettre sur la tête; Charles l'arracha des mains de l'archevêque, et se couronna lui-même en regardant fièrement le prélat.

La multitude, à qui tout air de grandeur impose toujours, applaudit à l'action du roi. Ceux même qui avaient le plus gémi sous le despotisme du père se laissèrent entraîner à louer dans le fils cette fierté qui était l'augure de leur servitude.

Dès que Charles fut maître, il donna sa confiance et le maniement des affaires au conseiller Piper, qui fut bientôt son premier ministre sans en avoir le nom.

Peu de jours après il le fit comte; ce qui est une qualité éminente en Suède, et non un vain titre qu'on puisse prendre sans conséquence comme en France.

Les premiers temps de l'administration du roi ne donnèrent point de lui des idées favorables: il parut qu'il avait été plus impatient que digne de régner. Il n'avait, à la vérité, aucune passion dangereuse; mais on ne voyait dans sa conduite que des emportements de jeunesse et de l'opiniâtreté. Il paraissait inappliqué et hautain.

Les ambassadeurs qui étaient à sa cour le prirent même pour un génie médiocre, et le peignirent tel à leurs maîtres*. La Suède avait de lui la même opinion; personne ne connaissait son caractère; il l'ignorait lui-même, lorsque des orages formés tout à coup dans le Nord donnèrent à ses talents cachés occasion de se déployer.

Trois puissants princes, voulant se prévaloir de son extrême jeunesse, conspirèrent sa ruine presque en même temps.

Le premier fut Frédéric IV, roi de Danemark, son cousin; le second, Auguste, électeur de Saxe, roi de Pologne; Pierre le Grand, czar de Moscovie, était le troisième et le plus dangereux.

Il faut développer l'origine de ces guerres, qui ont produit de si grands événements, et commencer par le Danemark.

De deux sœurs qu'avait Charles XII, l'aînée avait épousé le duc de Holstein, jeune prince plein de bravoure et de douceur. Le duc, opprimé par le roi de Danemark, vint à Stockholm avec son épouse se jeter entre les bras du roi et lui demander du secours, non seulement comme à son beau-frère, mais comme au roi d'une nation qui a pour les Danois une haine irréconciliable.

L'ancienne maison de Holstein, fondue dans celle d'Oldenbourg, était montée sur le trône de Danemark par élection en 1449. Tous les royaumes du Nord étaient alors électifs. Celui de Danemark devint bientôt héréditaire.

Un de ses rois, nommé Christiern III, eut pour son frère Adolphe une tendresse ou des ménagements dont on ne trouve guère d'exemple chez les princes. Il ne voulait point le laisser sans souveraineté, mais il ne pouvait démembrer ses propres Etats. Il partagea avec lui, par un accord bizarre, les duchés de Holstein-Gottorp et de Slesvick, établissant que les descendants d'Adolphe gouverneraient désormais le Holstein conjointement avec les rois de Danemark; que ces deux duchés leur appartiendraient en commun, et que le roi de Danemark ne pourrait rien innover dans le Holstein sans le duc, ni le duc sans le roi.

Une union si étrange, dont pourtant il y avait déjà eu un exemple dans la même maison pendant quelques années, était, depuis près de quatre-vingts ans, une source de querelles entre la branche de Danemark et celle de Holstein-Gottorp, les rois cherchant toujours à opprimer les ducs, et les ducs à être indépendants.

Il en avait coûté la liberté et la souveraineté au dernier duc. Il avait recouvré l'une et l'autre aux conférences d'Altena, en 1689, par l'entremise de la Suède, de l'Angleterre et de la Hollande, garants de l'exécution du traité. Mais comme un traité entre les souverains n'est souvent qu'une soumission à la nécessité jusqu'à ce que le plus fort puisse accabler le plus faible, la querelle renaissait plus envenimée que jamais entre le nouveau roi de Danemark et le jeune duc.

Tandis que le duc était à Stockholm, les Danois faisaient déjà des actes d'hostilité dans le pays de Holstein, et se liguaient secrètement avec le roi de Pologne pour accabler le roi de Suède lui-même.

* Les lettres originales en font foi.

(1670-1733)

Prince-électeur de Saxe

Roi de Pologne Auguste II de 1697 à 1704

puis de 1709 à 1733

Frédéric-Auguste, électeur de Saxe, que ni l'éloquence et les négociations de l'abbé de Polignac, ni les grandes qualités du prince de Conti, son concurrent au trône, n'avaient pu empêcher d'être élu depuis deux ans roi de Pologne, était un prince moins connu encore par sa force de corps incroyable que par sa bravoure et la galanterie de son esprit.

Sa cour était la plus brillante de l'Europe après celle de Louis XIV. Jamais prince ne fut plus généreux, ne donna plus, n'accompagna ses dons de tant de grâce.

Il avait acheté la moitié des suffrages de la noblesse polonaise, et forcé l'autre par l'approche d'une armée saxonne.

Il crut avoir besoin de ses troupes pour se mieux affermir sur le trône, mais il fallait un prétexte pour les retenir en Pologne. Il les destina à attaquer le roi de Suède en Livonie, à l'occasion que l'on va rapporter.

La Livonie, la plus belle et la plus fertile province du Nord, avait appartenu autrefois aux chevaliers de l'ordre Teutonique. Les Russes, les Polonais et les Suédois s'en étaient disputé la possession.

La Suède l'avait enlevée depuis près de cent années, et elle lui avait été enfin cédée solennellement par la paix d'Oliva. Le feu roi Charles XI, dans ses sévérités pour ses sujets, n'avait pas épargné les Livoniens. Il les avait dépouillés de leurs privilèges et d'une partie de leurs patrimoines.

Patkul, malheureusement célèbre depuis par sa mort tragique, fut député de la noblesse livonienne pour porter au trône les plaintes de la province. Il fit à son maître une harangue respectueuse, mais forte et pleine de cette éloquence mâle que donne la calamité quand elle est jointe à la hardiesse.

Mais les rois ne regardent trop souvent ces harangues publiques que comme des cérémonies vaines qu'il est d'usage de souffrir, sans y faire attention.

Toutefois Charles XI, dissimulé quand il ne se livrait pas aux emportements de sa colère, frappa doucement sur l'épaule de Patkul :

« Vous avez parlé pour votre patrie en brave homme, lui dit-il, je vous en estime; continuez. »

Mais peu de jours après il le fit déclarer coupable de lèse-majesté, et, comme tel, condamner à la mort.

Patkul, qui s'était caché, prit la fuite. Il porta dans la Pologne ses ressentiments. Il fut admis depuis devant le roi Auguste.

Charles XI était mort; mais la sentence de Patkul et son indignation subsistaient.

Il représenta au monarque polonais la facilité de la conquête de la Livonie; des peuples désespérés, prêts à secouer le joug de la Suède; un roi enfant, incapable de se défendre.

Ces sollicitations furent bien reçues d'un prince déjà tenté de cette conquête. Auguste, à son couronnement, avait promis de faire ses efforts pour recouvrer les provinces que la Pologne avait perdues. Il crut, par son irruption en Livonie, plaire à la république, et affermir son pouvoir; mais il se trompa dans ces deux idées, qui paraissaient si vraisemblables.

Tout fut prêt bientôt pour une invasion soudaine, sans même daigner recourir d'abord à la vaine formalité des déclarations de guerre et des manifestes.

(1672-1725)

Le monarque qui la gouvernait mérite l'attention de la postérité. Pierre Alexiowitz, czar de Russie, s'était déjà rendu redoutable par la bataille qu'il avait gagnée sur les Turcs en 1697, et par la prise d'Azof, qui lui ouvrait l'empire de la mer Noire. Mais c'était par des actions plus étonnantes que des victoires qu'il cherchait le nom de Grand.

La Moscovie, ou Russie, embrasse le nord de l'Asie et celui de l'Europe, et depuis les frontières de la Chine s'étend l'espace de quinze cents lieues jusqu'aux confins de la Pologne et de la Suède.

Mais ce pays immense était à peine connu de l'Europe avant le czar Pierre.

Les Moscovites étaient moins civilisés que les Mexicains quand ils furent découverts par Cortez: nés tous esclaves de maîtres aussi barbares qu'eux, ils croupissaient dans l'ignorance, dans le besoin de tous les arts, et dans l'insensibilité de ces besoins qui étouffait toute industrie.

Une ancienne loi, sacrée parmi eux, leur défendait, sous peine de mort, de sortir de leur pays sans la permission de leur patriarche. Cette loi, faite pour leur ôter les occasions de connaître leur joug, plaisait à une nation qui, dans l'abîme de son ignorance et de sa misère, dédaignait tout commerce avec les nations étrangères.

L'ère des Moscovites commençait à la création du monde; ils comptaient 7207 ans au commencement du siècle passé, sans pouvoir rendre raison de cette date. Le premier jour de leur année venait au 13 de notre mois de septembre. Ils alléguaient, pour raison de cet établissement, qu'il était vraisemblable que Dieu avait créé le monde en automne, dans la saison où les fruits de la terre sont dans leur maturité.

Ainsi, les seules apparences de connaissances qu'ils eussent, étaient des erreurs grossières : personne ne se doutait parmi eux que l'automne de Moscovie pût être le printemps d'un autre pays dans les climats opposés.

Il n'y avait pas longtemps que le peuple avait voulu brûler à Moscou le secrétaire d'un ambassadeur de Perse, qui avait prédit une éclipse de soleil. Ils ignoraient jusqu'à l'usage des chiffres; ils se servaient, pour leurs calculs, de petites boules enfilées dans des fils d'archal. Il n'y avait pas d'autre manière de compter dans tous les bureaux de recettes et dans le trésor du czar.

Leur religion était et est encore celle des chrétiens grecs, mais mêlée de superstitions, auxquelles ils étaient d'autant plus fortement attachés qu'elles étaient plus extravagantes, et que le joug en était plus gênant.**

Peu de Moscovites osaient manger du pigeon, parce que le Saint-Esprit est peint en forme de colombe. Ils observaient régulièrement quatre carêmes par an; et, dans ces temps d'abstinence, ils n'osaient se nourrir ni d'œufs ni de lait. Dieu et saint Nicolas étaient les objets de leur culte, et immédiatement après le czar et le patriarche.

68-70

.....

** Tout cet article se trouve presque mot pour mot aux tomes IX et X du Père Barre.

Parmi les prisonniers faits à la journée de Narva, on en vit un qui était un grand exemple des révolutions de la fortune: il était fils aîné et héritier du roi de Géorgie; on le nommait le czarafis Artfchelou; ce titre de czarafts signifie prince, ou fils du czar, chez tous les Tartares comme en Moscovie; car le mot de czar ou tzar voulait dire roi chez les anciens Scythes, dont tous ces peuples sont descendus, et ne vient point des Césars de Rome, si longtemps inconnus à ces Barbares.

Son père Mittelleski, czar et maître de la plus belle partie des pays qui sont entre les montages d'Ararat et les extrémités orientales de la mer Noire, avait été chassé de son royaume par ses propre sujets en 1688, et avait choisi plutôt se jeter entre les bras de l'empereur de Moscovie que recourir à celui des Turcs.

Le fils de ce roi, âgé de dix-neuf ans, voulut suivre Pierre le Grand dans son expédition contre les Suédois, et fut pris en combattant par quelques soldats finlandais qui l'avaient déjà dépouillé, et qui allaient le massacrer.

Le comte Rehnskö ld l'arracha de leurs mains, lui fit donner un habit, et le présenta à son maître: Charles l'envoya à Stockholm, où ce prince malheureux mourut quelques années après.

Le roi ne put s'empêcher en le voyant partir, de faire tout haut devant ses officiers une réflexion naturelle sur l'étrange destinée d'un prince asiatique, né au pied du mont Caucase, qui allait vivre captif parmi les glaces de la Suède: « C'est, dit-il, comme si j'étais un jour prisonnier chez les Tartares de Crimée. »

Ces paroles ne firent alors aucune impression; mais dans la suite on ne s'en souvint que trop, lorsque l'événement en eut fait une prédiétion.

Le czar s'avançait à grandes journées avec l'armée de quarante mille Russes, comptant envelopper son ennemi de tous côtés. Il apprit à moitié chemin la bataille de Narva et la dispersion de tout son camp.

Il ne s'obstina pas à vouloir attaquer, avec ses quarante mille hommes sans expérience et sans discipline, un vainqueur qui venait d'en détruire quatre-vingt mille dans un camp retranché: il retourna sur ses pas, poursuivant toujours le dessein de discipliner ses troupes, pendant qu'il civilisait ses sujets. « Je sais bien, dit-il, que les Suédois nous battront longtemps; mais à la fin ils nous apprendront eux-mêmes à les vaincre. »

Moscou, sa capitale, fut dans l'épouvante et dans la désolation à la nouvelle de cette défaite. Telle était la fierté et l'ignorance de ce peuple, qu'ils crurent avoir été vaincus par un pouvoir plus qu'humain, et que les Suédois étaient de vrais magiciens.

Cette opinion fut si générale que l'on ordonna à ce sujet des prières publiques à saint Nicolas, patron de la Moscovie. Cette prière est trop singulière pour n'être pas rapportée. La voici:

« O toi qui es notre consolateur perpétuel dans toutes nos adversités, grand saint Nicolas, infiniment puissant, par quel péché t'avons-nous offensé dans nos sacrifices, génuflexions, révérences et actions de grâces, pour que tu nous aies ainsi abandonnés?

Nous avions imploré ton assistance contre ces terribles, insolents, enragés, épouvantables, indomptables destructeurs, lorsque, comme des lions et des ours qui ont perdu leurs petits, ils nous ont attaqués, effrayés, blessés, tués par milliers, nous qui sommes ton peuple.

Comme il est impossible que cela soit arrivé sans sortilège et enchantement, nous te supplions, ô grand saint Nicolas, d'être notre champion et notre porte-étendard, de nous délivrer de cette foule de sorciers, et de les chasser bien loin de nos frontières avec la récompense qui leur est due. »

Tandis que les Russes se plaignaient à saint Nicolas de leur défaite, Charles XII faisait rendre grâces à Dieu, et se préparait à de nouvelles victoires.

Le roi de Pologne s'attendit bien que son ennemi, vainqueur des Danois et des Moscovites, viendrait bientôt fondre sur lui. Il se ligua plus étroitement que jamais avec le czar. Ces deux princes convinrent d'une entrevue pour prendre leurs mesures de concert. Ils se virent à Birzen, petite ville de Lithuanie, sans aucune de ces formalités qui ne servent qu'à retarder les affaires, et qui ne convenaient ni à leur situation ni à leur humeur.

Les princes du Nord se voient avec une familiarité qui n'est point encore établie dans le midi de l'Europe.

Pierre et Auguste passèrent quinze jours ensemble dans des plaisirs qui allèrent jusqu'à l'excès; car le czar, qui voulait réformer sa nation, ne put jamais corriger dans lui-même son penchant dangereux pour la débauche.

Le roi de Pologne s'engagea à fournir au czar cinquante mille hommes de troupes allemandes, qu'on devait acheter de divers princes, et que le czar devait soudoyer. Celui-ci, de son côté, devait envoyer cinquante mille Russes en Pologne, pour y apprendre l'art de la guerre, et promettait de payer au roi Auguste trois millions de rixdales en deux ans.

Ce traité, s'il eût été exécuté, eût pu être fatal au roi de Suède; c'était un moyen prompt et sûr d'aguerrir les Moscovites; c'était peut-être forger des fers à une partie de l'Europe.

Charles XII se mit en devoir d'empêcher le roi de Pologne de recueillir le fruit de cette ligue. Après avoir passé l'hiver auprès de Narva, il parut en Livonie auprès de cette même ville de Riga que le roi Auguste avait assiégée inutilement. Les troupes saxonnes étaient postées le long de la rivière de Duina, qui est fort large en cet endroit: il fallait disputer le passage à Charles, qui était à l'autre bord du fleuve.

Les Saxons n'étaient pas commandés par leur prince, alors malade; mais ils avaient à leur tête le maréchal de Stenau, qui faisait les fonctions de général: sous lui commandaient le prince Ferdinand duc de Courlande, et ce même Patkul, qui défendait sa patrie contre Charles XII, l'épée à la main, après en avoir soutenu les droits par la plume, au péril de sa vie, contre Charles XI.

Le roi de Suède avait fait construire de grands bateaux d'une invention nouvelle, dont les bords, beaucoup plus hauts qu'à l'ordinaire, pouvaient se lever et se baisser comme des ponts-levis. En se levant, ils couvraient les troupes qu'ils portaient; en se baissant, ils servaient de pont pour le débarquement.

Il mit encore en usage un autre artifice. Ayant remarqué que le vent soufflait du nord, où il était, au sud où étaient campés les ennemis, il fit mettre le feu à quantité de paille mouillée, dont la fumée épaisse, se répandant sur la rivière, dérobait aux Saxons la vue de ses troupes et de ce qu'il allait faire.

A la faveur de ce nuage, il fit avancer des barques remplies de cette même paille fumante; de sorte que le nuage, grossissant toujours et chassé par le vent dans les yeux des ennemis, les mettait dans l'impossibilité de savoir si le roi passait ou non.

Cependant il conduisait seul l'exécution de son Stratagème. Étant déjà au milieu de la rivière: « Eh bien, dit-il au général Rehnskold, la Duina ne sera pas plus méchante que la mer de Copenhague; croyez-moi, général, nous les battrons. »

Il arriva en un quart d'heure à l'autre bord, et fut mortifié de ne sauter à terre que le quatrième. Il fait aussitôt débarquer son canon, et forme sa bataille, sans que les ennemis, offusqués de la fumée, puissent s'y opposer que par quelques coups tirés au hasard.

Le vent ayant dissipé ce brouillard, les Saxons virent le roi de Suède marchant déjà à eux. Le maréchal Stenau ne perdit pas un moment: à peine aperçut-il les Suédois, qu'il fondit sur eux avec la meilleure partie de sa cavalerie.

Le choc violent de cette troupe, tombant sur les Suédois dans l'instant qu'ils formaient leurs bataillons, les mit en désordre. Ils s'ouvrirent; ils furent rompus et poursuivis jusque dans la rivière.

Le roi de Suède les rallia, le moment d'après, au milieu de l'eau, aussi aisément que s'il eût fait une revue. Alors ses soldats, marchant plus serrés qu'auparavant, repoussèrent le maréchal Stenau, et s'avancèrent dans la plaine.

Stenau sentit que ses troupes étaient étonnées: il les fit retirer, en habile homme, dans un lieu sec, flanqué d'un marais et d'un bois où était son artillerie.

L'avantage du terrain, et le temps qu'il avait donné aux Saxons de revenir de leur première surprise, leur rendit tout leur courage. Charles ne balança pas à les attaquer: il avait avec lui quinze mille hommes; Stenau et le duc de Courlande environ douze mille, n'ayant pour toute artillerie qu'un canon de fer sans affût. La bataille fut rude et sanglante: le duc eut deux chevaux tués sous lui: il pénétra trois fois au milieu de la garde du roi; mais enfin, ayant été renversé de son cheval d'un coup de crosse de mousquet, le désordre se mit dans son armée, qui ne disputa plus la victoire.

Ses cuirassiers le retirèrent avec peine, tout froissé, et à demi mort, du milieu de la mêlée, et de dessous les chevaux qui le foulaient aux pieds.

Le roi de Suède, après sa victoire, court à Mittau, capitale de la Courlande. Toutes les villes de ce duché se rendent à lui à discrétion: c'était un voyage plutôt qu'une conquête. Il passa sans s'arrêter en Lithuanie, soumettant tout sur son passage. Il sentit une satisfaction flatteuse, et il l'avoua lui-même, quand il entra en vainqueur dans cette ville de Birzen, où le roi de Pologne et le czar avaient conspiré sa ruine quelques mois auparavant.

Ce fut dans cette place qu'il conçut le dessein de détrôner le roi de Pologne par les mains des Polonais mêmes.

Là, étant un jour à table, tout occupé de cette entreprise, et observant sa sobriété extrême, dans un silence profond, paraissant comme enseveli dans ses grandes idées, un colonel allemand qui assistait à son dîner dit assez haut pour être entendu, que les repas que le czar et le roi de Pologne avaient faits au même endroit étaient un peu différents de ceux de Sa Majesté.

« Oui, dit le roi en se levant, et j'en troublerai plus aisément leur digestion. »

En effet, mêlant alors un peu de politique à la force de ses armes, il ne tarda pas à préparer l'événement qu'il méditait.

La Pologne, cette partie de l'ancienne Sarmatie, est un peu plus grande que la France, moins peuplée qu'elle, mais plus que la Suède. Ses peuples ne sont chrétiens que depuis environ sept cent cinquante ans. C'est une chose singulière, que la langue des Romains qui n'ont jamais pénétré dans ces climats, ne se parle aujourd'hui communément qu'en Pologne: tout y parle latin, jusqu'aux domestiques.

Ce grand pays est très fertile; mais les peuples n'en sont que moins industrieux.

Les ouvriers et les marchands qu'on voit en Pologne sont des Ecossais, des Français, surtout des Juifs. Ils y ont près de trois cents synagogues; et, à force de multiplier, ils en seront chassés comme ils l'ont été d'Espagne.

Ils achètent à vil prix les blés, les bestiaux, les denrées du pays, les trafiquent à Dantzick et en Allemagne, et vendent chèrement aux nobles de quoi satisfaire l'espèce de luxe qu'ils connaissent et qu'ils aiment.

Ainsi ce pays, arrosé des plus belles rivières, riche en pâturages, en mines de sel, et couvert de moissons, reste pauvre malgré son abondance, parce que le peuple est esclave, et que la noblesse est fière et oisive. Son gouvernement est la plus fidèle image de l'ancien gouvernement celte et gothique, corrigé ou altéré partout ailleurs.

C'est le seul État qui ait conservé le nom de république avec la dignité royale. Chaque gentilhomme a le droit de donner sa voix dans l'élection d'un roi et de pouvoir l'être lui-même. Ce plus beau des droits est joint au plus grand des abus: le trône est presque toujours à l'enchère; et comme un Polonais est rarement assez riche pour l'acheter, il a été vendu souvent aux étrangers.

La noblesse et le clergé défendent leur liberté contre leur roi, et l'ôtent au reste de la nation. Tout le peuple y est esclave, tant la destinée des hommes est que le plus grand nombre soit partout, de façon ou d'autre, subjugué par le plus petit!

Là, le paysan ne sème point pour lui, mais pour des seigneurs à qui lui, son champ, et le travail de ses mains appartiennent, et qui peuvent le vendre et l'égorger avec le bétail de la terre.

Tout ce qui est gentilhomme ne dépend que de soi. Il faut, pour le juger dans une affaire criminelle, une assemblée entière de la nation; il ne peut être arrêté qu'après avoir été condamné: ainsi il n'est presque jamais puni. Il y en a beaucoup de pauvres; ceux-là se mettent au service des plus puissants, en reçoivent un salaire, font les fonctions les plus basses. Ils aiment mieux servir leurs égaux que de s'enrichir par le commerce; et, en pansant les chevaux de leurs maîtres, ils se donnent le titre d'électeurs des rois et de destructeurs des tyrans.

Qui verrait un roi de Pologne dans la pompe de sa majesté royale, le croirait le prince le plus absolu de l'Europe; c'est cependant celui qui l'est le moins.

Les Polonais font réellement avec lui ce contrat qu'on suppose chez d'autres nations entre le souverain et les sujets (2).

Le roi de Pologne, à son sacre même, et en jurant les pacta conventa, dispense ses sujets du serment d'obéissance, en cas qu'il viole les lois de la république. Il nomme à toutes les charges, et confère tous les honneurs. Rien n'est héréditaire en Pologne, que les terres et le rang de noble. Le fils d'un palatin et celui du roi n'ont nul droit aux dignités de leur père; mais il y a cette grande différence entre le roi et la république, qu'il ne peut ôter aucune charge après l'avoir donnée, et que la république a le droit de lui ôter la couronne, s'il transgressait les lois de l'État.

La noblesse, jalouse de sa liberté, vend souvent ses suffrages, et rarement ses affections. A peine ont-ils élu un roi, qu'ils craignent son ambition, et lui opposent leurs cabales. Les grands qu'il a faits, et qu'il ne peut défaire, deviennent souvent ses ennemis, au lieu de rester ses créatures. Ceux qui sont attachés à la cour sont l'objet de la haine du reste de la noblesse: ce qui forme toujours deux partis; division inévitable, et même nécessaire, dans des pays où l'on veut avoir des rois, et conserver sa liberté.

(1661-1747)

Auguste confia pour quelque temps le commandement de son armée au comte de Schulenbourg, général très habile, et qui avait besoin de toute son expérience à la tête d'une armée découragée. Il songea plus à conserver les troupes de son maître qu'à vaincre; il faisait la guerre avec adresse, et les deux rois avec vivacité. Il leur déroba des marches, occupa des passages avantageux, sacrifia quelque cavalerie pour donner le temps à son infanterie de se retirer en sûreté. Il sauva ses troupes par des retraites glorieuses, devant un ennemi avec lequel on ne pouvait guère alors acquérir que cette espèce de gloire.

A peine arrivé dans le palatinat de Posnanie, il apprend que les deux rois,[Charles XII et Stanislas LeczynskI] qu'il croyait à cinquante lieues de lui, avaient fait ces cinquante lieues en neuf jours. Il n'avait que huit mille fantassins et mille cavaliers; il fallait se soutenir contre une armée supérieure, contre le nom du roi de Suède, et contre la crainte naturelle que tant de défaites inspiraient aux Saxons.

Il avait toujours prétendu, malgré l'avis des généraux allemands, que l'infanterie pouvait résister en pleine campagne, même sans chevaux de frise, à la cavalerie: il en osa faire ce jour-là l'expérience contre cette cavalerie victorieuse commandée par deux rois et par l'élite des généraux suédois.

Il se posta si avantageusement, qu'il ne put être entouré. Son premier rang mit le genou en terre; il était armé de piques et de fusils: les soldats, extrêmement serrés, présentaient aux chevaux des ennemis une espèce de rempart hérissé de piques et de baïonnettes; le second rang, un peu courbé sur les épaules du premier, tirait par-dessus; et le troisième, debout, faisait feu en même temps derrière les deux autres.

Les Suédois fondirent avec leur impétuosité ordinaire sur les Saxons, qui les attendirent sans s'ébranler: les coups de fusils, de piques et de baïonnettes effarouchèrent les chevaux, qui se cabraient au lieu d'avancer. Par ce moyen les Suédois n'attaquèrent qu'en désordre, et les Saxons se défendirent en gardant leurs rangs. Il en fit un bataillon carré long; et, quoique chargé de cinq blessures, il se retira en bon ordre en cette forme, au milieu de la nuit, dans la petite ville de Gurau, à trois lieues du champ de bataille.

A peine commençait-il à respirer dans cet endroit, que les deux rois paraissent tout à coup derrière lui. Au delà de Gurau, en tirant vers le fleuve de l'Oder, était un bois épais, à travers duquel le général saxon sauva son infanterie fatiguée. Les Suédois, sans se rebuter, le poursuivirent par le bois même, avançant avec difficulté dans des routes à peine praticables pour des gens de pied. Les Saxons n'eurent traversé le bois que cinq heures avant la cavalerie suédoise. Au sortir de ce bois coule la rivièe de Parts, au pied d'un village nommé Rutsen.

Schulenbourg avait envoyé en diligence rassembler des bateaux; il fait passer la rivière à sa troupe, qui était déjà diminuée de moitié.

Charles arrive dans le temps que Schulenbourg était à l'autre bord. Jamais vainqueur n'avait poursuivi si vivement son ennemi. La réputation de Schulenbourg dépendait d'échapper au roi de Suède: le roi, de son côté, croyait sa gloire intéressée à prendre Schulenbourg et le reste de son armée: il ne perd point de temps; il fait passer sa cavalerie à un gué.

Les Saxons se trouvaient enfermés entre cette rivière de Parts et le grand fleuve de l'Oder, qui prend sa source dans la Silésie, et qui est déjà profond et rapide en cet endroit. La perte de Schulenbourg paraissait inévitable; cependant, après avoir sacrifié peu de soldats, il passa l'Oder pendant la nuit. Il sauva ainsi son armée; et Charles ne put s'empêcher de dire:

« Aujourd'hui Schulenbourg nous a vaincus. » C'est ce même Schulenbourg, qui fut depuis général des Vénitiens, et à qui la république a érigé une Statue dans Corfou, pour avoir défendu contre les Turcs ce rempart de l'Italie.

Il n'y a que les républiques qui rendent de tels honneurs; les rois ne donnent que des récompenses. Mais ce qui faisait la gloire de Schulenbourg n'était guère utile au roi Auguste.

Ce prince abandonna encore une fois la Pologne à ses ennemis, il se retira en Saxe, et fit réparer avec précipitation les fortifications de Dresde, craignant déjà, non sans raison, pour la capitale de ses Etats héréditaires.

Charles XII voyait la Pologne soumise; ses généraux, à son exemple, venaient de battre en Courlande plusieurs petits corps moscovites, qui, depuis la grande bataille de Narva, ne se montraient plus que par pelotons, et qui, dans ces quartiers, ne faisaient la guerre que comme des Tartares vagabonds, qui pillent, qui fuient, et qui reparaissent pour fuir encore.

Partout où se trouvaient les Suédois, ils se croyaient sûrs de la victoire, quand ils étaient vingt contre cent. Dans de si heureuses conjonctures, Stanislas prépara son couronnement. La fortune, qui l'avait fait élire à Varsovie, et qui l'en avait chassé, l'y rappela encore aux acclamations d'une foule de noblesse, que le sort des armes lui attachait. Une diète y fut convoquée; tous les obstacles y furent aplanis; il n'y eut que la cour de Rome seule qui le traversa. Il était naturel qu'elle se déclarât pour le roi Auguste, qui, de protestant, s'était fait catholique pour monter sur le trône, contre Stanislas, placé sur le même trône par un grand ennemi de la religion catholique.

Clément XI, alors pape, envoya des brefs à tous les prélats de Pologne, et surtout au cardinal-primat, par lesquels il les menaçait de l'excommunication, s'ils osaient assister au sacre de Stanislas, et attenter en rien contre les droits du roi Auguste.

Si ces brefs parvenaient aux évêques qui étaient à Varsovie, il était à craindre que quelques-uns n'obéissent par faiblesse, et que la plupart ne s'en prévalussent pour se rendre plus difficiles, à mesure qu'ils seraient plus nécessaires.

On avait donc pris toutes les précautions pour empêcher que les lettres du pape ne fussent reçues dans Varsovie. Un franciscain reçut secrètement les brefs pour les délivrer en main propre aux prélats. Il en donna d'abord un au suffragant de Chelm : ce prélat, très attaché à Stanislas, le porta au roi tout cacheté.

Le roi fit venir le religieux, et lui demanda comment il avait osé se charger d'une telle pièce. Le franciscain répondit que c'était par l'ordre de son général. Stanislas lui ordonna d'écouter désormais les ordres de son roi préférablement à ceux du général des franciscains, et le fit sortir dans le moment de la ville. Le même jour on publia un placard du roi de Suède, par lequel il était défendu à tous ecclésiastiques séculiers et réguliers dans Varsovie, sous des peines très grièves, de se mêler des affaires d'Etat. Pour plus de sûreté, il fit mettre des gardes aux portes de tous les prélats, et défendit qu'aucun étranger entrêt dans la ville.

Il prenait sur lui ces petites sévérités, afin que Stanislas ne fût point brouillé avec le clergé à son avènement. Il disait qu'il se délassait de ses fatigues militaires en arrêtant les intrigues de la cour romaine, et qu'on se battait contre elle avec du papier, au lieu qu'il fallait attaquer les autres souverains avec des armes véritables.

Le cardinal-primat était sollicité par Charles et par Stanislas de venir faire la cérémonie du couronnement.

Il ne crut pas devoir quitter Dantzick pour sacrer un roi qu'il n'avait point voulu élire; mais comme sa politique était de ne jamais rien faire sans prétexte, il voulut préparer une excuse légitime à son refus. Il fit afficher, pendant la nuit, le bref du pape à la porte de sa propre maison.

Le magistrat de Dantzick, indigné, fit chercher les coupables, qu'on ne trouva point. Le primat feignait d'être irrité, et était fort content: il avait une raison pour ne point sacrer le nouveau roi; et il se ménageait en même temps avec Charles XII, Auguste, Stanislas et le pape.

Il mourut peu de jours après, laissant son pays dans une confusion affreuse, et n'ayant réussi, par toutes ses intrigues, qu'à se brouiller à la fois avec les trois rois Charles, Auguste et Stanislas, avec sa république, et avec le pape, qui lui avait ordonné de venir à Rome rendre compte de sa conduite; mais comme les politiques mêmes ont quelquefois des remords dans leurs derniers moments, il écrivit au roi Auguste, en mourant, pour lui demander pardon.

Le sacre se fit tranquillement et avec pompe, le 4 octobre 1705, dans la ville de Varsovie, malgré l'usage où l'on est en Pologne de couronner les rois à Cracovie.

Stanislas Leczinski et sa femme Charlotta Opalinska furent sacrés roi et reine de Pologne par les mains de l'archevêque de Léopold, assisté de beaucoup d'autres prélats; Charles XII vit cette cérémonie incognito: unique fruit qu'il retirait de ses conquêtes.

Tandis qu'il donnait un roi à la Pologne soumise, que le Danemark n'osait le troubler, que le roi de Prusse recherchait son amitié, et que le roi Auguste se retirait dans ses États héréditaires, le czar devenait de jour en jour redoutable. Il avait faiblement secouru Auguste en Pologne, mais il avait fait de puissantes diversions en Ingrie.

Pour lui, non seulement il commençait à être grand homme de guerre, mais même à montrer l'art à ses Moscovites : la discipline s'établissait dans ses troupes; il avait de bons ingénieurs, une artillerie bien servie, beaucoup de bons officiers; il savait le grand art de faire subsister des armées. Quelques-uns de ses généraux avaient appris et à bien combattre, et, selon le besoin, à ne combattre pas; bien plus, il avait formé une marine capable de faire tête aux Suédois dans la mer Baltique.

Fort de tous ces avantages dus à son seul génie, et de l'absence du roi de Suède, il prit Narva d'assaut, le 21 août de l'année 1704, après un siège régulier et après avoir empêché qu'elle ne fût secourue par mer et par terre.

Les soldats, maîtres de la ville, coururent au pillage; ils s'abandonnèrent aux barbaries les plus énormes.

Le czar courait de tous côtés pour arrêter le désordre et le massacre; il arracha lui-même des femmes des mains des soldats, qui les allaient égorger après les avoir violées. Il fut même obligé de tuer de sa main quelques Moscovites qui n'écoutaient point ses ordres.

On montre encore à Narva, dans l'hôtel de ville, la table sur laquelle il posa son épée en entrant; et on s'y ressouvient des paroles qu'il adressa aux citoyens qui s'y rassemblèrent:

« Ce n'est point du sang des habitants que cette épée est teinte, mais de celui des Moscovites, que j'ai répandu pour sauver vos vies. »

Si le czar avait toujours eu cette humanité, c'était le premier des hommes. Il aspirait à plus qu'à détruire des villes; il en fondait une alors, peu loin de Narva même, au milieu de ses nouvelles conquêtes; c'était la ville de Pétersbourg, dont il fit depuis sa résidence et le centre du commerce.

Elle est située entre la Finlande et l'Ingrie, dans une île marécageuse, autour de laquelle la Néva se divise en plusieurs bras, avant de tomber dans le golfe de Finlande. Lui-même traça le plan de la ville, de la forteresse, du port, des quais qui l'embellissent, et des forts qui en défendent l'entrée.

Cette île inculte et déserte, qui n'était qu'un amas de boue pendant le court été de ces climats, et dans l'hiver qu'un étang glacé, où l'on ne pouvait aborder par terre qu'à travers des forêts sans route et des marais profonds, et qui n'avait été jusqu'alors que le repaire des loups et des ours, fut remplie, en 1703, de plus de trois cent mille hommes que le czar avait rassemblés de ses États.

Les paysans du royaume d'Astracan, et ceux qui habitent les frontières de la Chine, furent transportés à Pétersbourg. Il fallut percer des forêts, faire des chemins, sécher des marais, élever des digues, avant de jeter les fondements de la ville. La nature fut forcée partout. Le czar s'obstina à peupler un pays qui semblait n'être pas destiné pour des hommes: ni les inondations qui ruinèrent ses ouvrages, ni la stérilité du terrain, ni l'ignorance des ouvriers, ni la mortalité même, qui fit périr deux cent mille hommes dans ces commencements, ne lui firent point changer de résolution. La ville fut fondée parmi les obstacles que la nature, le génie des peuples et une guerre malheureuse y apportaient.

Pétersbourg était déjà une ville en 1705, et son port était rempli de vaisseaux. L'empereur y attirait les étrangers par des bienfaits, distribuant des terres aux uns, donnant des maisons aux autres, et encourageant tous les arts qui venaient adoucir ce climat sauvage.

Surtout il avait rendu Pétersbourg inaccessible aux efforts des ennemis. Les généraux suédois, qui battaient souvent ses troupes partout ailleurs, n'avaient pu endommager cette colonie naissante. Elle était tranquille au milieu de la guerre qui l'environnait.

Le czar, en se créant ainsi de nouveaux États, tendait toujours la main au roi Auguste qui perdait les siens; il lui persuada par le général Patkul, passé depuis peu au service de Moscovie, et alors ambassadeur du czar en Saxe, de venir à Grodno conférer encore une fois avec lui sur l'état malheureux de ses affaires.

Le roi Auguste y vint avec quelques troupes, accompagné du général Schulenbourg, que son passage de l'Oder avait rendu illustre dans le Nord, et en qui il mettait sa dernière espérance.

Le czar y arriva, faisant marcher après lui une armée de soixante et dix mille hommes. Les deux monarques firent de nouveaux plans de guerre. Le roi Auguste détrôné ne craignait plus d'irriter les Polonais en abandonnant leur pays aux troupes moscovites. Il fut résolu que l'armée du czar se diviserait en plusieurs corps pour arrêter le roi de Suède à chaque pas.

Ce fut dans le temps de cette entrevue que le roi Auguste renouvela l'ordre de l'Aigle blanc, faible ressource alors pour lui attacher quelques seigneurs polonais, plus avides d'avantages réels que d'un vain honneur qui devient ridicule, quand on le tient d'un prince qui n'est roi que de nom.

La conférence des deux rois finit d'une manière extraordinaire. Le czar partit soudainement, et laissa ses troupes à son allié, pour courir éteindre lui-même une rébellion dont il était menacé à Astracan.

A peine était-il parti, que le roi Auguste ordonna que Patkul fût arrêté à Dresde. Toute l'Europe fut surprise qu'il osât, contre le droit des gens et en apparence contre ses intérêts, mettre en prison l'ambassadeur du seul prince qui le protégeait.

Voici le nœud secret de cet événement, selon ce que le maréchal de Saxe, fils du roi Auguste, m'a fait l'honneur de me dire.

Patkul, proscrit en Suède, pour avoir soutenu les privilèges de la Livonie sa patrie, avait été général du roi Auguste; mais son esprit vif et altier, s'accommodant mal des hauteurs du général Flemming, favori du roi, plus impérieux et plus vif que lui, il avait passé au service du czar, dont il était alors général et ambassadeur auprès d'Auguste.

C'était un esprit pénétrant; il avait démêlé que les vues de Flemming et du chancelier de Saxe étaient de proposer la paix au roi de Suède à quelque prix que ce fût. Il forma aussitôt le dessein de les prévenir, et de ménager un accommodement entre le czar et la Suède. Le chancelier éventa son projet, et obtint qu'on se saisît de sa personne.

Le roi Auguste dit au czar que Patkul était un perfide qui les trahissait tous deux. Il n'était pourtant coupable que d'avoir trop bien servi son nouveau maître; mais un service rendu mal à propos est souvent puni comme une trahison.

Cependant, d'un côté, les soixante mille Russes, divisés en plusieurs petits corps, brûlaient et ravageaient les terres des partisans de Stanislas: de l'autre, Schulenbourg s'avançait avec ses nouvelles troupes. La fortune des Suédois dissipa ces deux armées en moins de deux mois. Charles XII et Stanislas attaquèrent les corps séparés des Moscovites l'un après l'autre, mais si vivement, qu'un général moscovite était battu avant qu'il sût la défaite de son compagnon. Nul obstacle n'arrêtait le vainqueur: s'il se trouvait une rivière entre les ennemis et lui, Charles XII et ses Suédois la passaient à la nage. Un parti suédois prit le bagage d'Auguste, où il y avait deux cent mille écus d'argent monnayé. Stanislas saisit huit cent mille ducats appartenant au prince Menzikoff, général moscovite.

Charles, à la tête de sa cavalerie, fit trente lieues en vingtquatre heures, chaque cavalier menant un cheval en main pour le monter quand le sien serait rendu.

Les Moscovites, épouvantés et réduits à un petit nombre, fuyaient en désordre au delà du Borysthène. Tandis que Charles chassait devant lui les Moscovites jusqu'au fond de la Lithuanie, Schulenbourg repassa enfin l'Oder, et vint à la tête de vingt mille hommes présenter la bataille au grand-maréchal Rehnskold, qui passait pour le meilleur général de Charles XII, et que l'on appelait le Parménion de l'Alexandre du Nord.

Ces deux illustres généraux, qui semblaient participer à la destinée de leurs maîtres, se rencontrèrent assez près de Punits, dans un lieu nommé Frauenstadt, territoire déjà fatal aux troupes d'Auguste.

Rehnskold n'avait que treize bataillons et vingt-deux escadrons, qui faisaient en tout près de dix mille hommes. Schulenbourg en avait une fois autant.

Il est à remarquer qu'il y avait dans son armée un corps de six à sept mille Moscovites, que l'on avait longtemps disciplinés, et sur lesquels on comptait comme sur des soldats aguerris.

Cette bataille de Frauenstadt se donna le 12 février 1706; mais ce même général Schulenbourg, qui, avec quatre mille hommes, avait en quelque façon trompé la fortune du roi de Suède, succomba sous celle du général Rehnskold. Le combat ne dura pas un quart d'heure; les Saxons ne résistèrent pas un moment; les Moscovites jetèrent leurs armes dès qu'ils virent les Suédois: l'épouvante fut si subite et le désordre si grand, que les vainqueurs trouvèrent sur le champ de bataille sept mille fusils tout chargés qu'on avait jetés à terre sans tirer. Jamais déroute ne fut plus prompte, plus complète et plus honteuse; et cependant jamais général n'avait fait une si belle disposition que Schulenbourg, de l'aveu de tous les officiers saxons et suédois, qui virent en cette journée combien la prudence humaine est peu maîtresse des événements.

Parmi les prisonniers, il se trouva un régiment entier de Français. Ces infortunés avaient été pris par les troupes de Saxe, l'an 1704, à cette fameuse bataille de Hochstedt, si funeste à la grandeur de Louis XIV.

Ils avaient passé depuis au service du roi Auguste, qui en avait fait un régiment de dragons, et en avait donné le commandement à un Français de la maison de Joyeuse. Le colonel fut tué à la première, ou plutôt à la seule charge des Suédois: le régiment tout entier fut fait prisonnier de guerre. Dès le jour même, ces Français demandèrent à servir Charles XII, et ils furent reçus à son service, par une destinée singulière qui les réservait à changer encore de vainqueur et de maître.

A l'égard des Moscovites, ils demandèrent la vie à genoux; mais on les massacra inhumainement plus de six heures après le combat, pour punir sur eux les violences de leurs compatriotes, et pour se débarrasser de ces prisonniers dont on n'eût su que faire.

Auguste se vit alors sans ressources: il ne lui restait plus que Cracovie, où il s'était enfermé avec deux régiments de Moscovites, deux de Saxons, et quelques troupes de l'armée de la couronne, par lesquelles même il craignait d'être livré au vainqueur; mais son malheur fut au comble quand il sut que Charles XII était enfin entré en Saxe, le 1er septembre 1706. Il avait traversé la Silésie sans daigner seulement en faire avertir la cour de Vienne.

L'Allemagne était consternée; la diète de Ratisbonne, qui représente l'Empire, mais dont les résolutions sont souvent aussi infructueuses que solennelles, déclara le roi de Suède ennemi de l'Empire, s'il passait au delà de l'Oder avec son armée; cela même le détermina à venir plus tôt en Allemagne. A son approche les villages furent déserts; les habitants fuyaient de tous côtés.

Charles en usa alors comme à Copenhague; il fit afficher partout qu'il n'était venu que pour donner la paix; que tous ceux qui reviendraient chez eux et qui payeraient les contributions qu'il ordonnerait, seraient traités comme ses propres sujets, et les autre poursuivis sans quartier.

Cette déclaration d'un prince qu'on savait n'avoir jamais manqué à sa parole fit revenir en foule tous ceux que la peur avait écartés.

Il choisit son camp à Alt-RantStadt, près de la campagne de Lutzen, champ de bataille fameux par la victoire et par la mort de Gustave-Adolphe; il alla voir la place où ce grand homme avait été tué. Quand on l'eut conduit sur le lieu:

« J'ai tâché, dit-il, de vivre comme lui; Dieu m'accordera peut-être un jour une mort aussi glorieuse. »

De ce camp il ordonna aux états de Saxe de s'assembler, et de lui envoyer sans délai les registres des finances de l'électorat. Dès qu'il les eut en son pouvoir et qu'il fut informé au juste de ce que la Saxe pouvait fournir, il la taxa à six cent vingt-cinq mille rixdales par mois.

Outre cette contribution, les Saxons furent obligés de fournir à chaque soldat suédois deux livres de viande, deux livres de pain, deux pots de bière, et quatre sous par jour, avec du fourrage pour la cavalerie.

Les contributions ainsi réglées, le roi établit une nouvelle police pour garantir les Saxons des insultes de ses soldats; il ordonna, dans toutes les villes où il mit garnison, que chaque hôte, chez qui les soldats logeraient, donnerait des certificats tous les mois de leur conduite, faute de quoi le soldat n'aurait point sa paye.

De plus, des inspecteurs allaient tous les quinze jours, de maison en maison, s'informer si les Suédois n'avaient point commis de dégât. Ils avaient soin de dédommager les hôtes, et de punir les coupables.

On sait sous quelle discipline sévère vivaient les troupes de Charles XII; qu'elles ne pillaient pas les villes prises d'assaut avant d'en avoir reçu la permission; qu'elles allaient même au pillage avec ordre, et le quittaient au premier signal.

Les Suédois se vantent encore aujourd'hui de la discipline qu'ils observèrent en Saxe; et cependant les Saxons se plaignirent des dégâts affreux qu'ils y commirent; contradictions qu'il serait impossible de concilier, si l'on ne savait combien les hommes voient différemment les mêmes objets.

Il était bien difficile que les vainqueurs n'abusassent quelquefois de leurs droits, et que les vaincus ne prissent les plus légères lésions pour des brigandages barbares.

Un jour, le roi se promenant à cheval près de Leipsick, un paysan saxon vint se jeter à ses pieds pour lui demander justice d'un grenadier qui venait de lui enlever ce qui était destiné pour le dîner de sa famille.

Le roi fit venir le soldat: « Est-il vrai, dit-il d'un visage sévère, que vous avez volé cet homme?

- Sire, dit le soldat, je ne lui ai pas fait tant de mal que Votre Majesté en a fait à son maître; vous lui avez ôté un royaume, et je n'ai pris à ce manant qu'un dindon.È

Le roi donna dix ducats de sa main au paysan, et pardonna au soldat en faveur de la hardiesse du bon mot, en lui disant:

« Souviens-toi, mon ami, que si j'ai ôté un royaume au roi Auguste, je n'en ai rien pris pour moi. »

La grande foire de Leipsick se tint comme à l'ordinaire; les marchands y vinrent avec une sûreté entière; on ne vit pas un soldat suédois dans la foire; on eût dit que l'armée du roi de Suède n'était en Saxe que pour veiller à la conservation du pays. Il commandait dans tout l'électorat avec un pouvoir aussi absolu et une tranquillité aussi profonde que dans Stockholm.

Le roi Auguste, errant dans la Pologne, privé à la fois de son royaume et de son électorat, écrivit enfin une lettre de sa main à Charles XII pour lui demander la paix.

Il chargea en secret le baron d'Imhof d'aller porter la lettre conjointement avec M. Fingsten, référendaire du conseil privé; il leur donna à tous deux ses pleins pouvoirs et son blanc-signé:

« Allez, leur dit-il en propres mots, tâchez de m'obtenir des conditions raisonnables et chrétiennes. »

Il était réduit à la nécessité de cacher ses démarches pour la paix, et de ne recourir à la médiation d'aucun prince; car étant alors en Pologne à la merci des Moscovites, il craignait, avec raison, que le dangereux allié qu'il abandonnait ne se vengeât sur lui de sa soumission au vainqueur.

Ses deux plénipotentiaires arrivèrent de nuit au camp de Charles XII; ils eurent une audience secrète. Le roi lut la lettre:

« Messieurs, dit-il aux plénipotentiaires, vous aurez dans un moment ma réponse. »

Il se retira aussitôt dans son cabinet, et fit écrire ce qui suit:

« Je consens de donner la paix aux conditions suivantes, auxquelles il ne faut pas s'attendre que je change rien.

1. « Que le roi Auguste renonce pour jamais à la couronne de Pologne, qu'il reconnaisse Stanislas pour légitime roi, et qu'il promette de ne jamais songer à remonter sur le trône, même après la mort de Stanislas.

2. » Qu'il renonce à tous autres traités, et particulièrement à ceux qu'il a faits avec la Moscovie.

3. » Qu'il renvoie avec honneur en mon camp les princes Sobieski et tous les prisonniers qu'il a pu faire.

4. » Qu'il me livre tous les déserteurs qui ont passé à son service, et nommément Jean Patkul, et qu'il cesse toute procédure contre ceux qui de son service ont passé dans le mien. »

Il donna ce papier au comte Piper, le chargeant de négocier le reste avec les plénipotentiaires du roi Auguste.

Ils furent épouvantés de la dureté de ces propositions. Ils mirent en usage le peu d'art qu'on peut employer, quand on est sans pouvoir, pour tâcher de fléchir la rigueur du roi de Suède. Ils eurent plusieurs conférences avec le comte Piper. Ce ministre ne répondit autre chose à toutes leurs insinuations, sinon:

« Telle est la volonté du roi mon maître; il ne change jamais ses résolutions. »

Tandis que cette paix se négociait sourdement en Saxe, la fortune sembla mettre le roi Auguste en état d'en obtenir une plus honorable, et de traiter avec son vainqueur sur un pied plus égal.

Le prince Menzikoff, généralissime des armées moscovites, vint avec trente mille hommes le trouver en Pologne, dans le temps que non seulement il ne souhaitait plus ses secours, mais que même il les craignait: il avait avec lui quelques troupes polonaises et saxonnes, qui faisaient en tout six mille hommes.

Environné avec ce petit corps de l'armée du prince Menzikoff, il avait tout à redouter en cas qu'on découvrît sa négociation. Il se voyait en même temps détrôné par son ennemi, et en danger d'être arrêté prisonnier par son allié.

Dans cette circonstance délicate, l'armée se trouva en présence d'un des généraux suédois, nommé Meyerfeld, qui était à la tête de dix mille hommes à Calish, près du palatinat de Posnanie. Le prince Menzikoff pressa le roi Auguste de donner bataille.

Le roi, très embarrassé, différa sous divers prétextes; car, quoique les ennemis fussent trois fois moins forts que lui, il y avait quatre mille Suédois dans l'armée de Meyerfeld; et c'en était assez pour rendre l'événement douteux.

Donner bataille aux Suédois pendant les négociations, et la perdre, c'était creuser l'abîme où il était; il prit le parti d'envoyer un homme de confiance au général ennemi pour lui donner part du secret de la paix, et l'avertir de se retirer; mais cet avis eut un effet tout contraire à ce qu'il en attendait.

Le général Meyerfeld crut qu'on lui tendait un piège pour l'intimider, et sur cela seul il se résolut à risquer le combat. Les Russes vainquirent ce jour-là les Suédois en bataille rangée pour la première fois.

Cette victoire, que le roi Auguste remporta presque malgré lui, fut complète : il entra triomphant, au milieu de sa mauvaise fortune, dans Varsovie, autrefois sa capitale, ville alors démantelée et ruinée, prête à recevoir le vainqueur, quel qu'il fût, et à reconnaître le plus fort pour son roi. Il fut tenté de saisir ce moment de prospérité, et d'aller attaquer en Saxe le roi de Suède avec l'armée moscovite.

Mais ayant réfléchi que Charles XII était à la tête d'une armée suédoise jusqu'alors invincible; que les Russes l'abandonneraient au premier bruit de son traité commencé; que la Saxe, son pays héréditaire, déjà épuisée d'argent et d'hommes, serait ravagée également par les Suédois et par les Moscovites; que l'Empire, occupé de la guerre contre la France, ne pouvait le secourir; qu'il demeurerait sans États, sans argent, sans amis; il conçut qu'il fallait fléchir sous la loi qu'imposait le roi de Suède.

Cette loi ne devint que plus dure, quand Charles eut appris que le roi Auguste avait attaqué ses troupes pendant la négociation. Sa colère et le plaisir d'humilier davantage un ennemi qui venait de le vaincre, le rendirent plus inflexible sur tous les articles du traité.

Ainsi la victoire du roi Auguste ne servit qu'à rendre sa situation plus malheureuse; ce qui peut-être n'était jamais arrivé qu'à lui. Il venait de faire chanter le Te Deum dans Varsovie, lorsque Fingsten, l'un de ses plénipotentiaires, arriva de Saxe avec ce traité de paix qui lui ôtait la couronne.

Auguste hésita, mais il signa, et partit pour la Saxe dans la vaine espérance que sa présence pourrait fléchir le roi de Suède, et que son ennemi se souviendrait peut-être des anciennes alliances de leurs maisons, et du sang qui les unissait.

Ces deux princes se virent, pour la première fois, dans un lieu nommé Gutersdorf, au quartier du comte Piper, sans aucune cérémonie.

Charles XII était en grosses bottes, ayant pour cravate un taffetas noir qui lui serrait le cou; son habit était, comme à l'ordinaire, d'un gros drap bleu, avec des boutons de cuivre doré. Il portait au côté une longue épée qui lui avait servi à la bataille de Narva, et sur le pommeau de laquelle il s'appuyait souvent.

La conversation ne roula que sur ses grosses bottes. Charles XII dit au roi Auguste qu'il ne les avait quittées depuis six ans que pour se coucher.

Ces bagatelles furent le seul entretien de deux rois, dont l'un ôtait une couronne à l'autre.

Auguste surtout parlait avec un air de complaisance et de satisfaction, que les princes et les hommes accoutumés aux grandes affaires savent prendre au milieu des mortifications les plus cruelles.

Les deux rois dînèrent deux fois ensemble. Charles XII affecta toujours de donner la droite au roi Auguste; mais bien loin de rien relâcher de ses demandes, il en fit encore de plus dures.

C'était déjà beaucoup qu'un souverain fût forcé à livrer un général d'armée, un ministre public: c'était un grand abaissement d'être obligé d'envoyer à son successeur Stanislas les pierreries et les archives de la couronne; mais ce fut le comble à cet abaissement d'être réduit enfin à féliciter de son avènement au trône celui qui allait s'y asseoir à sa place.

Charles exigea une lettre d'Auguste à Stanislas: le roi détrôné se le fit dire plus d'une fois; mais Charles voulait cette lettre, et il fallait l'écrire.

La voici telle que je l'ai vue depuis peu, copiée fidèlement sur l'original que le roi Stanislas garde encore :

« Monsieur et Frère,

Nous avions jugé qu'il n'était pas nécessaire d'entrer dans un commerce particulier de lettres avec Votre Majesté; cependant, pour faire plaisir à Sa Majesté suédoise, et afin qu'on ne nous impute pas que nous faisons difficulté de satisfaire à son désir, nous vous félicitons par celle-ci de votre avènement à la couronne, et vous souhaitons que vous trouviez dans votre patrie des sujets plus fidèles que ceux que nous y avons laissés.

Tout le monde nous fera la justice de croire que nous n'avons été payés que d'ingratitude pour tous nos bienfaits, et que la plupart de nos sujets ne se sont appliqués qu'à avancer notre ruine.

Nous souhaitons que vous ne soyez pas exposé à de pareils malheurs, vous remettant à la protection de Dieu. »

AUGUSTE, ROI.

Il eut moins de peine à élargir les Sobieski: ces princes, au sortir de leur prison, refusèrent de le voir; mais le sacrifice de Patkul fut ce qui dut lui coûter davantage.

D'un côté, le czar le redemandait hautement comme son ambassadeur; de l'autre, le roi de Suède exigeait, en menaçant, qu'on le lui livrât.

Patkul était alors enfermé dans le château de Koenigstein en Saxe. Le roi Auguste crut pouvoir satisfaire Charles XII et son honneur en même temps.

Il envoya des gardes pour livrer ce malheureux aux troupes suédoises; mais auparavant il envoya au gouverneur de Koenigstein un ordre secret de laisser échapper son prisonnier.

La mauvaise fortune de Patkul l'emporta sur le soin qu'on prenait de le sauver.

Le gouverneur, sachant que Patkul était très riche, voulut lui faire acheter sa liberté.

Le prisonnier, comptant encore sur le droit des gens, et informé des intentions du roi Auguste, refusa de payer ce qu'il pensait devoir obtenir pour rien.

Pendant cet intervalle, les gardes commandés pour saisir le prisonnier arrivèrent, et le livrèrent immédiatement à quatre capitaines suédois, qui l'emmenèrent d'abord au quartier général d'Alt-Rantstadt, où il demeura trois mois attaché à un poteau avec une grosse chaîne de fer; de là il fut conduit à Casimir.

Charles XII, oubliant que Patkul était ambassadeur du czar, et se souvenant seulement qu'il était né son sujet, ordonna au conseil de guerre de le juger avec la dernière rigueur.

Il fut condamné à être rompu vif et à être mis en quartiers.

Un chapelain vint lui annoncer qu'il fallait mourir, sans lui apprendre le genre du supplice.

Alors cet homme, qui avait bravé la mort dans tant de batailles, se trouvant seul avec un prêtre, et son courage n'étant plus soutenu par la gloire ni par la colère, sources de l'intrépidité des hommes, répandit amèrement des larmes dans le sein du chapelain.

Il était fiancé avec une dame saxonne, nommée madame d'Einsiedel, qui avait de la naissance, du mérite et de la beauté, et qu'il avait compté d'épouser, à peu près dans le temps même qu'on le livrait au supplice. Il recommanda au chapelain d'aller la trouver pour la consoler, et de l'assurer qu'il mourait plein de tendresse pour elle.

Quand on l'eut conduit au lieu du supplice, et qu'il vit les roues et les pieux dressés, il tomba dans des convulsions de frayeur, et se rejeta dans les bras du ministre, qui l'embrassa en le couvrant de son manteau et en pleurant.

Alors un officier suédois lut à haute voix un papier dans lequel étaient ces paroles: « On fait savoir que l'ordre très exprès de Sa Majesté notre seigneur très clément est que cet homme, qui est traître à la patrie, soit roué et écartelé pour réparation de ses crimes, et pour l'exemple des autres. Que chacun se donne de garde de la trahison, et serve son roi fidèlement. »

A ces mots de "prince très clément" :

« Quelle clémence! » dit Patkul; et à ceux de "traître à la patrie": « Hélas! dit-il, je l'ai trop bien servie. »

Il reçut seize coups, et souffrit le supplice le plus long et le plus affreux qu'on puisse imaginer.

Ainsi périt l'infortuné Jean Réginold Patkul, ambassadeur et général de l'empereur de Russie.

Ceux qui ne voyaient en lui qu'un sujet révolté contre son roi disaient qu'il avait mérité la mort; ceux qui le regardaient comme un Livonien, né dans une province laquelle avait des privilèges à défendre, et qui se souvenaient qu'il n'était sorti de la Livonie que pour en avoir soutenu les droits, l'appelaient le martyr de la liberté de son pays.

Tous convenaient d'ailleurs que le titre d'ambassadeur du czar devait rendre sa personne sacrée.

Le seul roi de Suède, élevé dans les principes du despotisme, crut n'avoir fait qu'un acte de justice, tandis que toute l'Europe condamnait sa cruauté.

Ses membres coupés en quartiers restèrent exposés sur des poteaux jusqu'en 1713, qu'Auguste, étant remonté sur son trône, fit rassembler ces témoignages de la nécessité où il avait été réduit à Alt-RantStadt : on les lui apporta à Varsovie, dans une cassette, en présence de Buzenval, envoyé de France.

Le roi de Pologne montrant la cassette à ce ministre:

« Voilà, lui dit-il simplement, les membres de Patkul, » sans rien ajouter pour blâmer ou pour plaindre sa mémoire, et sans que personne de ceux qui étaient présents osât parler sur un sujet si délicat et si triste.

Environ ce temps-là, un Livonien nommé Paykul, officier dans les troupes saxonnes, fait prisonnier les armes à la main, venait d'être jugé à mort à Stockholm par arrêt du sénat; mais il n'avait été condamné qu'à perdre la tête.

Cette différence de supplice dans le même cas faisait trop voir que Charles, en faisant périr Patkul d'une mort si cruelle, avait plus songé à se venger qu'à punir.

Quoi qu'il en soit, Paykul, après sa condamnation, fit proposer au sénat de donner au roi le secret de faire de l'or, si on voulait lui pardonner: il fit faire l'expérience de son secret dans la prison, en présence du colonel Hamilton et des magistrats de la ville; et soit qu'il eût en effet découvert quelque art utile, soit qu'il n'eût que celui de tromper habilement, ce qui est beaucoup plus vraisemblable, on porta à la Monnaie de Stockholm l'or qui se trouva dans le creuset à la fin de l'expérience, et on en fit au sénat un rapport si juridique et qui parut si important, que la reine, aïeule de Charles, ordonna de suspendre l'exécution jusqu'à ce que le roi, informé de cette singularité, envoyât ses ordres à Stockholm.

Le roi répondit qu'il avait refusé à ses amis la grâce du criminel, et qu'il n'accorderait jamais à l'intérêt ce qu'il n'avait pas donné à l'amitié.

Cette inflexibilité eut quelque chose d'héroïque dans un prince qui d'ailleurs croyait le secret possible.

Le roi Auguste, qui en fut informé, dit: « Je ne m'étonne pas que le roi de Suède ait tant d'indifférence pour la pierre philosophale; il l'a trouvée en Saxe. »

Quand le czar eut appris l'étrange paix que le roi Auguste, malgré leurs traités, avait conclue à Alt-Rantstadt, et que Patkul, son ambassadeur plénipotentiaire, avait été livré au roi de Suède au mépris des lois des nations, il fit éclater ses plaintes dans toutes les cours de l'Europe: il écrivit à, l'empereur d'Allemagne, à la reine d'Angleterre, aux États Généraux des Provinces Unies: il appelait lâcheté et perfidie la nécessité douloureuse sous laquelle Auguste avait succombé; il conjura toutes ces puissances d'interposer leur médiation pour lui faire rendre son ambassadeur, et pour prévenir l'affront qu'on allait faire en sa personne à toutes les têtes couronnées; il les pressa, par le motif de leur honneur, de ne pas s'avilir jusqu'à donner de la paix d'Alt- Rantstadt une garantie que Charles XII leur arrachait en menaçant.

Ces lettres n'eurent d'autre effet que de mieux faire voir la puissance du roi de Suède.

L'Empereur, l'Angleterre et la Hollande avaient alors à soutenir contre la France une guerre ruineuse: ils ne jugèrent pas à propos d'irriter Charles XII par le refus de la vaine cérémonie de la garantie d'un traité.

A l'égard du malheureux Patkul, il n'y eut pas une puissance qui interposât ses bons offices en sa faveur, et qui ne fît voir combien peu un sujet doit compter sur des rois, et combien tous les rois alors craignaient celui de Suède.

On proposa dans le conseil du czar d'user de représailles envers les officiers suédois, prisonniers à Moscou. Le czar ne voulut point consentir à une barbarie qui eût eu des suites si funestes: il y avait plus de Moscovites prisonniers en Suède que de Suédois en Moscovie.

Chanson allemande

Patkul wollte alles wagen,

riskierte dabei Kopf und Kragen

und setzte vollends auf ein Pferd,

was in der Politik verkehrt:

Man lässt sich Optionen offen,

falls auf Gewinn nicht mehr zu hoffen !

Was hinter mancher Freundschaft steckt,

wird oftmals erst zu spät entdeckt.

Mitunter will man's auch nicht sehen,

wie Wege auseinander gehen -

bis jener, dem man hat vertraut

dich schliesslich in die Pfanne haut.

Diese Erfahrung war dann bitter

Patkul - livländischer Ritter

Kein einig Livland war erblüht

es blieb geteilt in Nord und Süd.

|